第1回 高血圧

食事療法(減塩)ができない患者さん

〇〇薬局 薬剤師 A先生

薬剤師の仕事にやりがいは持っているものの、患者さんの指導では戸惑うことが多く、先輩薬剤師からのアドバイスもどう活かしたらよいのか悩むことも多い。

Bさん:60代 男性

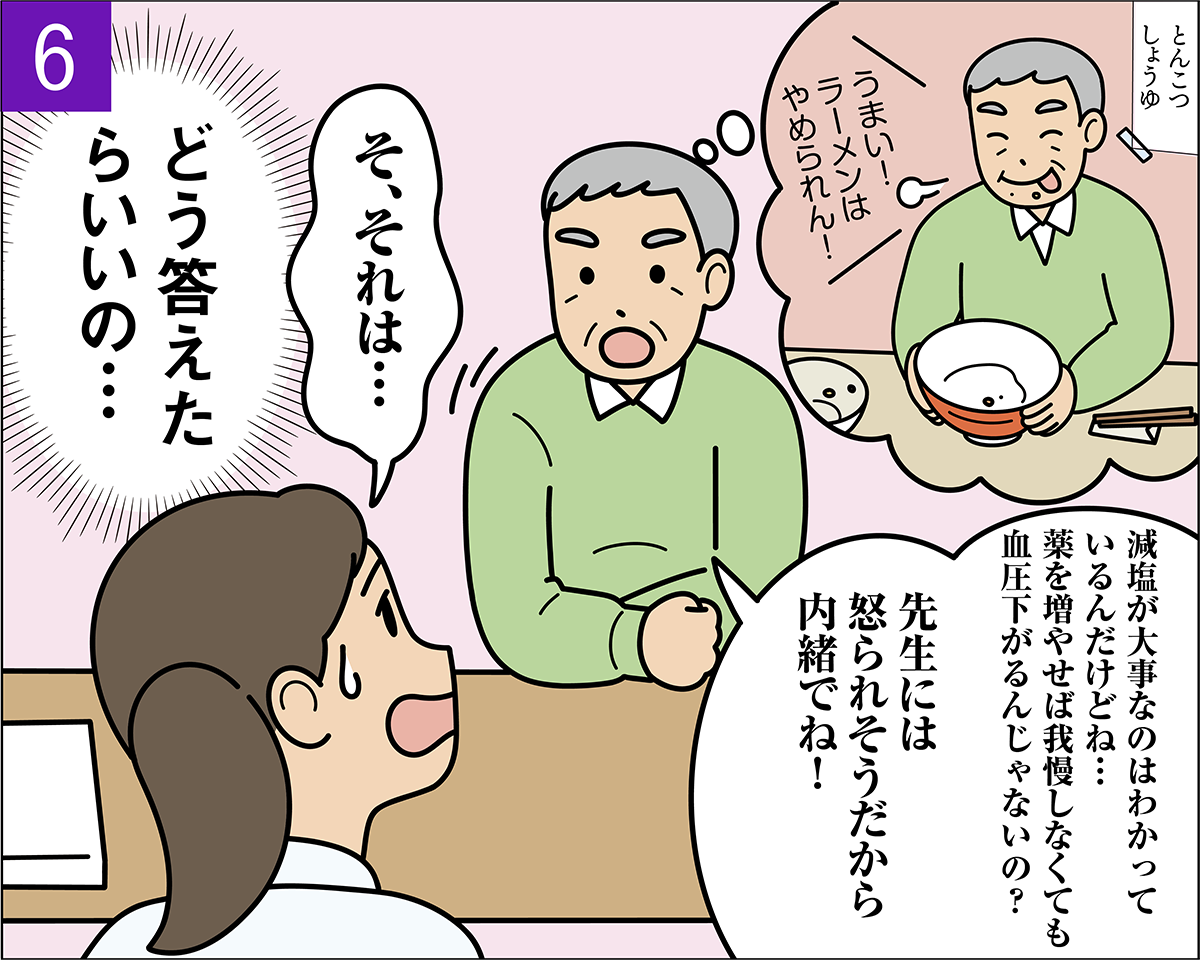

約1年前から高血圧の薬物療法を開始するも血圧が安定しない。一人暮らしで自炊をしないため食事はほとんど外食に頼っている。

解決のカギ:

なぜ減塩が必要なのかを正しく理解してもらう

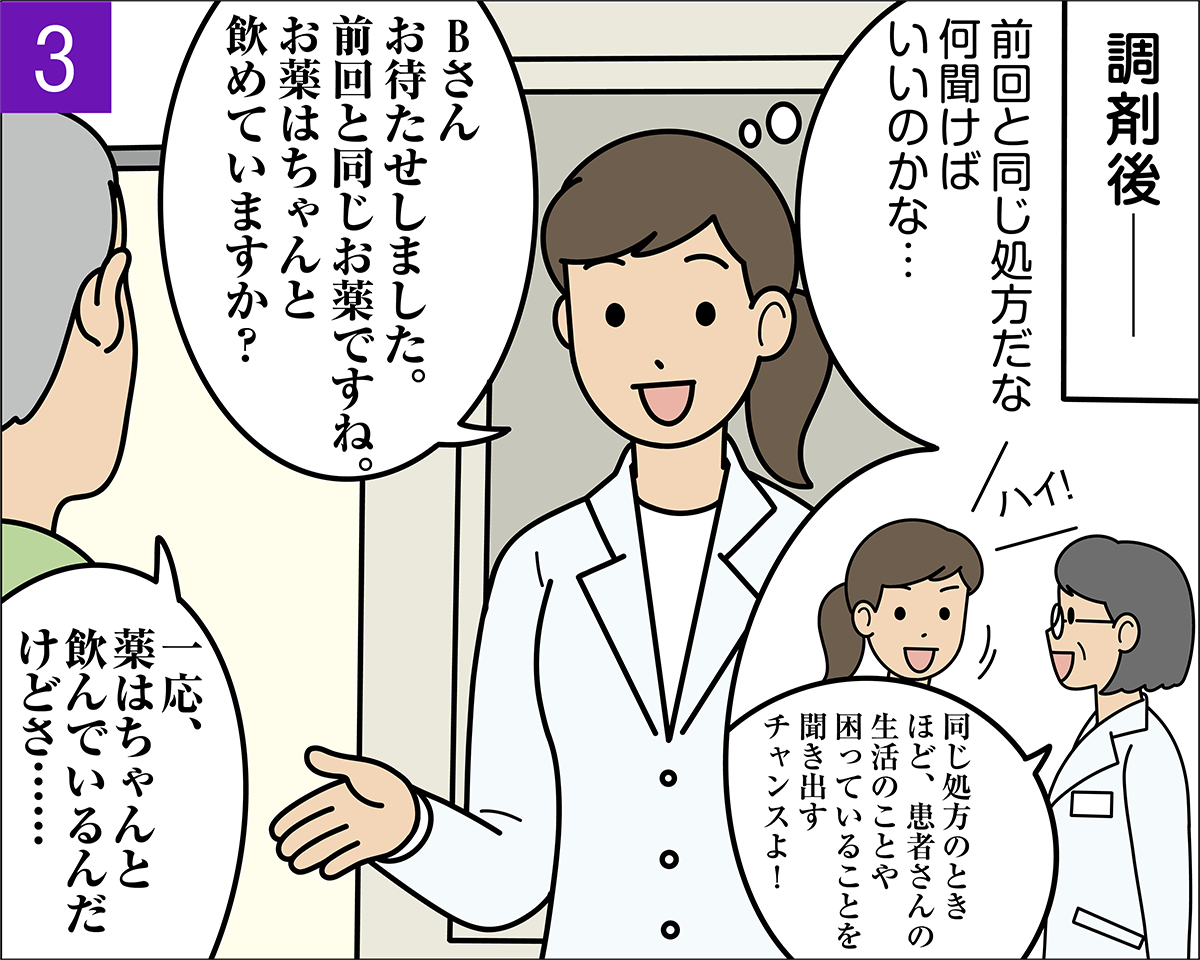

この患者さんは、「減塩が大事なことはわかっている」と話しているものの、血圧が思うように下がらない状況を、薬を変えたり用量を増やしたりすることで解決したいと思っているようです。また、医師から減塩について指導を受けており、それに理解を示しながらも「いまの食生活を変えたくない」という気持ちが強いこともうかがえます。このような状況でいくら「血圧を下げるためには減塩が必須」ということだけを伝えても、患者さんの行動変容にはつながりにくいものです。

このケースでは、

1.なぜ高血圧治療に減塩が必要なのかを理解してもらう

2.なぜ減塩が進まないのかを聞き取る

3.患者さん自身が「これならできる」と思う対策を一緒に探す

というアプローチが考えられます。

まずは高血圧の治療において減塩が必要な理由を正しく理解してもらう必要があります。患者さん向けの資材などを使い、高血圧治療の3本柱である食事療法、運動療法、薬物療法を並行することが血圧を下げることにつながることを丁寧に伝えましょう。また、一度説明したことでもくり返し伝え、患者さんの理解をうながすことが大切です。

●患者さんの生活状況に合わせて指導を

食事は自炊をしているのか、中食や外食が多いのかなど、患者さんの食生活の状況によって指導の内容は変わります。自炊をしている人であれば食材や献立の選び方、つくり方の指導は有効ですが、家族が主に調理をしている場合、患者さん自身が「変えられること」には限界があります。その場合は家族に一緒に話を聞いてもらったり、レシピなどの資材を家族に渡してもらったりする方法があります。

中食や外食が中心の人が減塩をするためには、メニューの選び方や食べ方の工夫が重要になります。たとえば、ラーメンが好きな人の場合、「ラーメンはスープまで飲みますか?」「どのくらいの頻度でラーメンを食べているのでしょうか?」などと聞き、患者さんの日々の食生活を確認しましょう。

そこから「ラーメンを食べるときにはスープを残すとどのくらいの減塩効果があるのか」「コンビニエンスストアでお弁当を選ぶときには『食塩相当量』を確認して選ぶ」など、その人の生活状況に沿って具体例をあげていくと、患者さん自身の生活に当てはめやすく、行動にも取り入れやすくなります。

●「一緒に考えましょう」という姿勢

来局するのは自分のことを話すことが好きな患者さんばかりではありません。患者さんから情報を引き出すためには、「(患者さんの)役に立ちたい」「(適切な指導のために)患者さんのことを教えて欲しい」という態度で接することが大切です。「自分のことに関心を持って接してくれている」ということが言葉や態度で伝われば、患者さんも嫌な気持ちにならず、こちらの質問に答えてくれるようになります。そのうえで患者さんが実行できそうな減塩対策を「一緒に考えてみませんか?」と提案していくことが大切です。

患者指導に役立つ+α

食塩相当量は「栄養成分表示」でチェック

食事のなかで具体的に何を減らせばどのくらいの減塩効果があるのかが数値でわかると、患者さんは行動に移しやすくなります。食塩摂取源となっている食品の上位にカップ麺やインスタントラーメンがあげられます。食塩摂取量の平均値はカップ麺5.5g、インスタントラーメン5.4g*で、一食でほぼ1日の高血圧患者さんの食塩摂取量目標値(6.0g未満)に達してしまいます。

減塩が必要な患者さんは、カップ麺やインスタントラーメンは避けたほうがよい食品ではありますが、どうしても食べたいときには、栄養成分表示で「食塩相当量」をチェックして選ぶように伝えるとよいでしょう。なかには「めん・かやく」「スープ」の食塩相当量を分けて表示している商品もあります(図)。カップ麺5.5gの食塩相当量のうち、4.2gがスープによるもので、半分以上スープを残せば2.0g以上の減塩が可能になります。

*調理後の重量で換算

図 栄養成分表示の「食塩相当量」の見方

●日本高血圧学会が推奨する「減塩食品」

日本高血圧学会では、通常品などに比べ食塩相当量が20%以上、ナトリウム量が100gあたり120mg以上の減塩基準を満たした「JSH減塩食品リスト」を学会のホームページで公開しています。このような情報を知ってもらうことで食品を購入する際に患者さんが減塩を意識して選べるようになります。薬剤に関する情報だけでなく、患者さんの治療に役立つことは、常にアンテナを張って情報収集をしておくと、日々の指導においても話題が広げやすくなります。

スキルアップアドバイス

服薬指導の短い時間のなかで、多くの指導を行っても患者さんは覚えきれません。資材やメモなどの手元に残るものを渡すだけでなく、大事なことはくり返し伝えていくことが大切です。また、一度患者さんに拒否されたり嫌な顔をされたりすると、何も言えなくなってしまうこともあるでしょう。しかし、医療従事者として大事なのは、「この患者さんの病気(高血圧)が少しでも改善するにはどうすればよいか」を考え、行動することです。その思いを持って日々患者さんに接していれば、患者さんにも思いは伝わるものです。

ただし、患者さんが急いでいるときなどに無理に引き留めてこちらが「やりたい指導」を押しつけてしまうと拒絶されてしまうことがあります。「今日は時間がないから」と言われたら、「次は食生活についてお話を聞かせてください」などと伝えましょう。次回は患者さんもそのつもりで来局するため、話がしやすくなります。

●患者さんの情報はメモを残して次の指導に活かす

高血圧のような慢性疾患の場合、定期的に処方機会があるため、くり返し指導ができます。減塩の指導を行ったら次の来局の際に「前回、ラーメンは週2回を1回に減らすとおっしゃっていましたが、どうですか?」など、前回の指導内容を活かして質問しましょう。患者さんに「前に話したことを覚えていてくれた」「自分の生活状況を理解したうえで指導をしてくれている」と思ってもらうことが“選ばれる薬剤師”になるポイントです。そのためには患者さんから聞き取った話を薬歴にメモしておくとよいでしょう。

<文献>

| ・ |

医薬基盤・健康・栄養研究所:日本人はどんな食品から食塩をとっているか?―国民健康・栄養調査での摂取実態の解析から―

https://www.nibiohn.go.jp/information/nihn/files/8404cee25d908752943d20f6a3233af289ee95ea.pdf (2024年11月25日閲覧) |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2024年11月現在の情報です。