第2回 不整脈

抗凝固薬の飲み忘れが多い患者さん

〇〇薬局 薬剤師 A先生

薬剤師の仕事にやりがいは持っているものの、患者さんの指導では戸惑うことが多く、先輩薬剤師からのアドバイスもどう活かしたらよいのかわからないことも多い。

Cさん:70代 女性

自営業で仕事を続けているため食事の時間が不規則。心房細動でカテーテルアブレーション治療を受け、現在、DOAC(1日1回)を処方されている。

解決のカギ:

患者さんの言葉や態度で気になったことを見逃さない

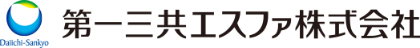

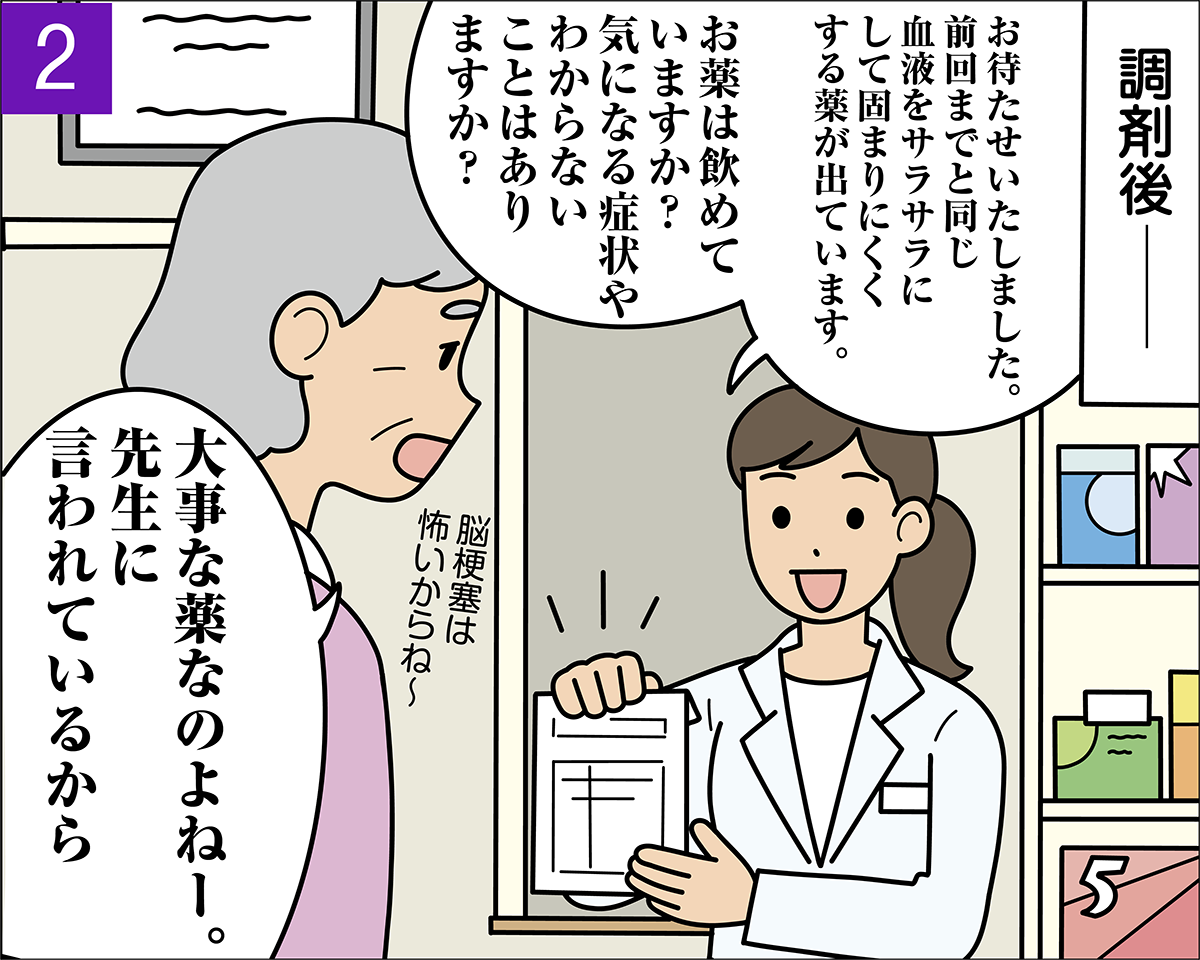

DOACは半減期が短いため、調剤時に副作用の出血リスクとともに飲み忘れに注意が必要な薬であることを指導していると思います。しかし、この患者さんの「できるだけ忘れないように」「なぜか薬が余っている」という言葉から、飲み忘れがある可能性がうかがえます。服薬指導では、こうした患者さんの何気ない一言を聞き逃さないこと、その一言から「もしかしたら」を考え、情報収集や指導につなげることが大切です。

慢性疾患で長期的な薬の服用が必要な場合、「ちゃんと薬を飲めていないことを知られたくない」「病気のことを隠しておきたい」と思う患者さんもいます。また、「飲み忘れがあることが医師に知られたら叱られる」と考える患者さんも少なくありません。会話のなかで声が小さくなったり、言い淀んだり、不機嫌な表情になったりと、患者さんの言葉や態度には気持ちが表れます。

患者さんが安全な薬物療法を継続できるように支援し、治療効果をあげることが薬剤師の役割です。こうしたわずかな変化から「もしかしたら~かもしれない」「何か言いにくいことがあるのではないか」と考えられるかどうか、想像力を働かせることができるかがその後の指導に大きく影響します。

この患者さんは「脳梗塞は怖い病気」であり、「薬を飲むことは大事なこと」とは思っているものの、「規則正しく、忘れずに服用する必要がある薬」という認識は低いようです。これは、薬剤師が「伝えた」つもりになっていたことが原因である可能性も考えられるため、そのままにせず患者さんに確認し、丁寧に指導をしていくことが大切です。

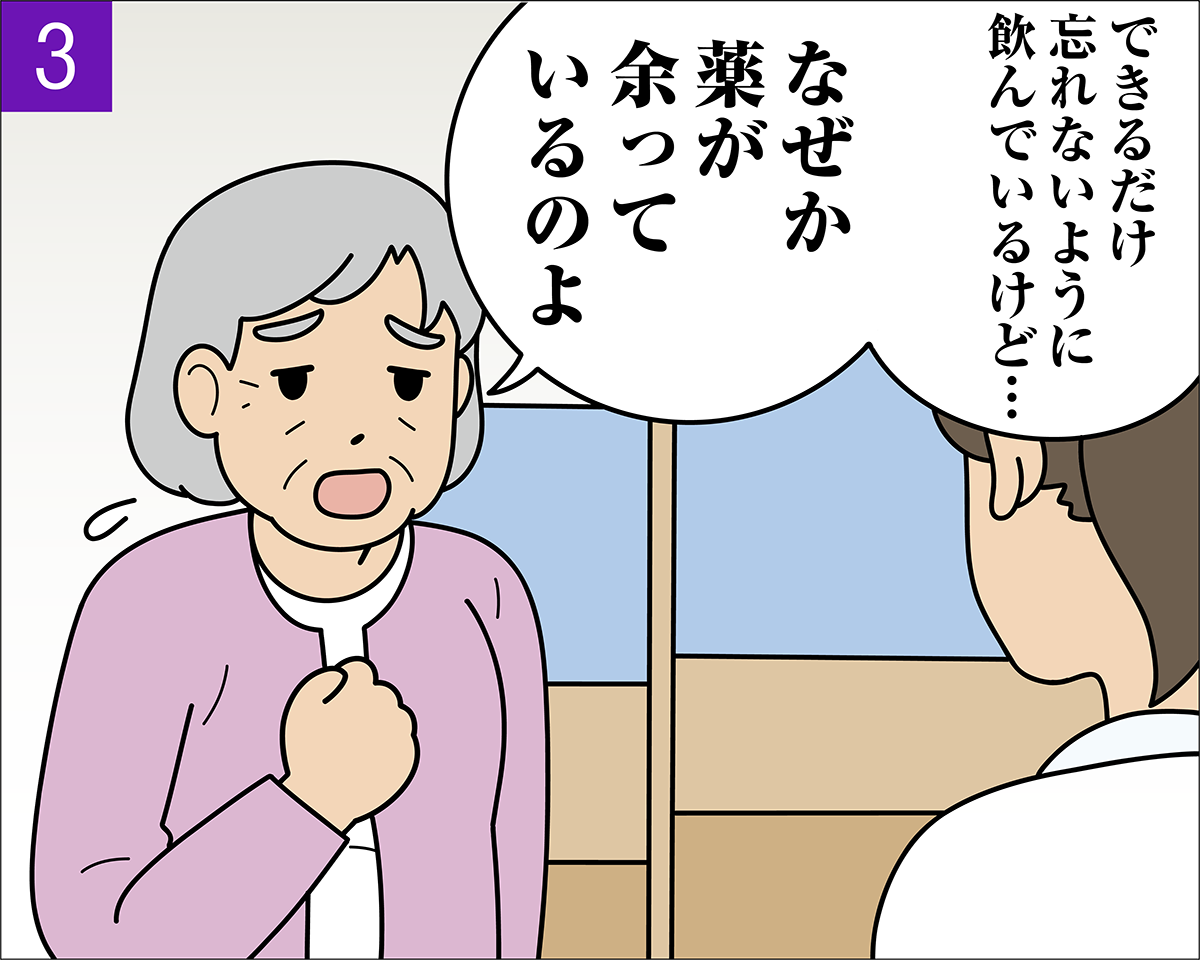

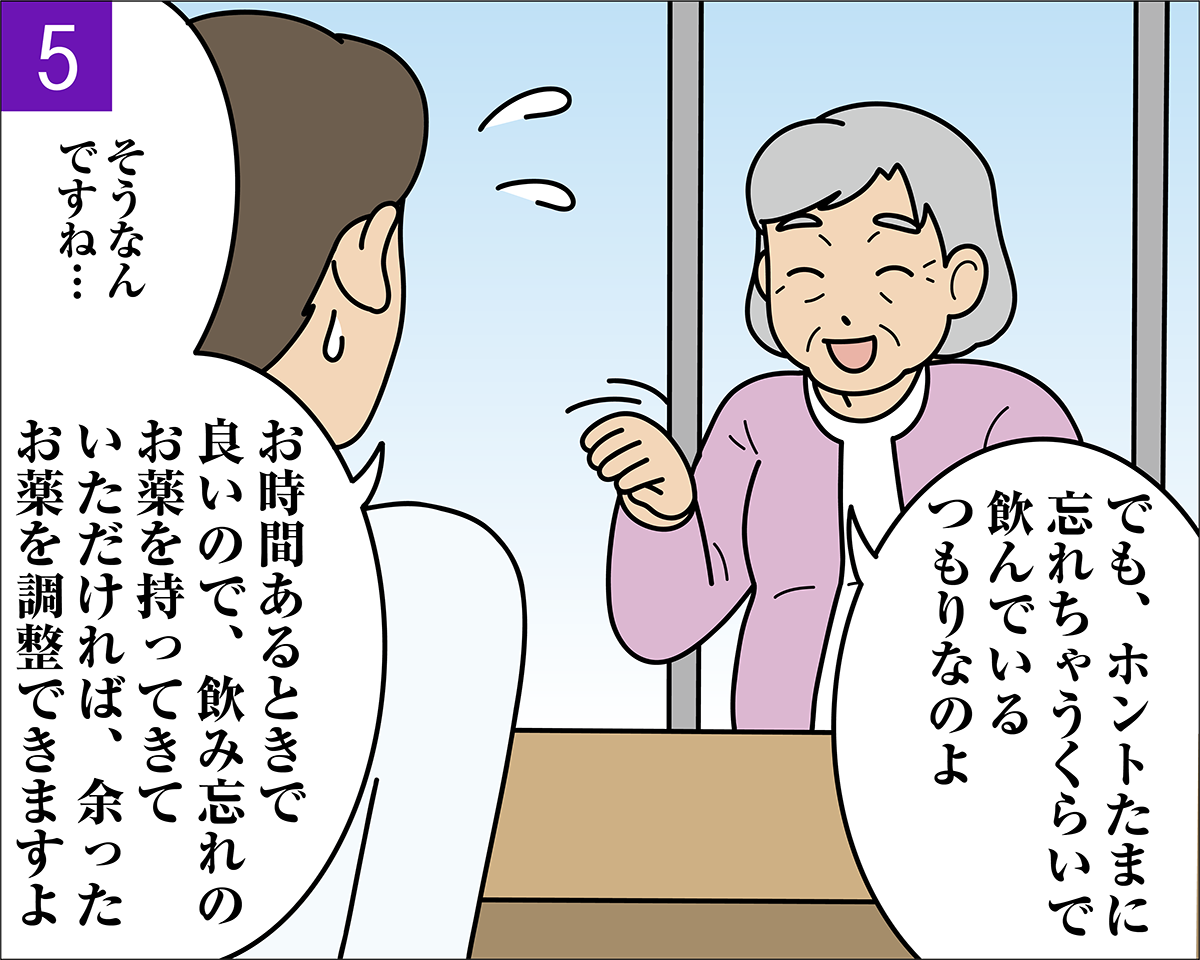

●患者さんの認識と事実にずれがあることも

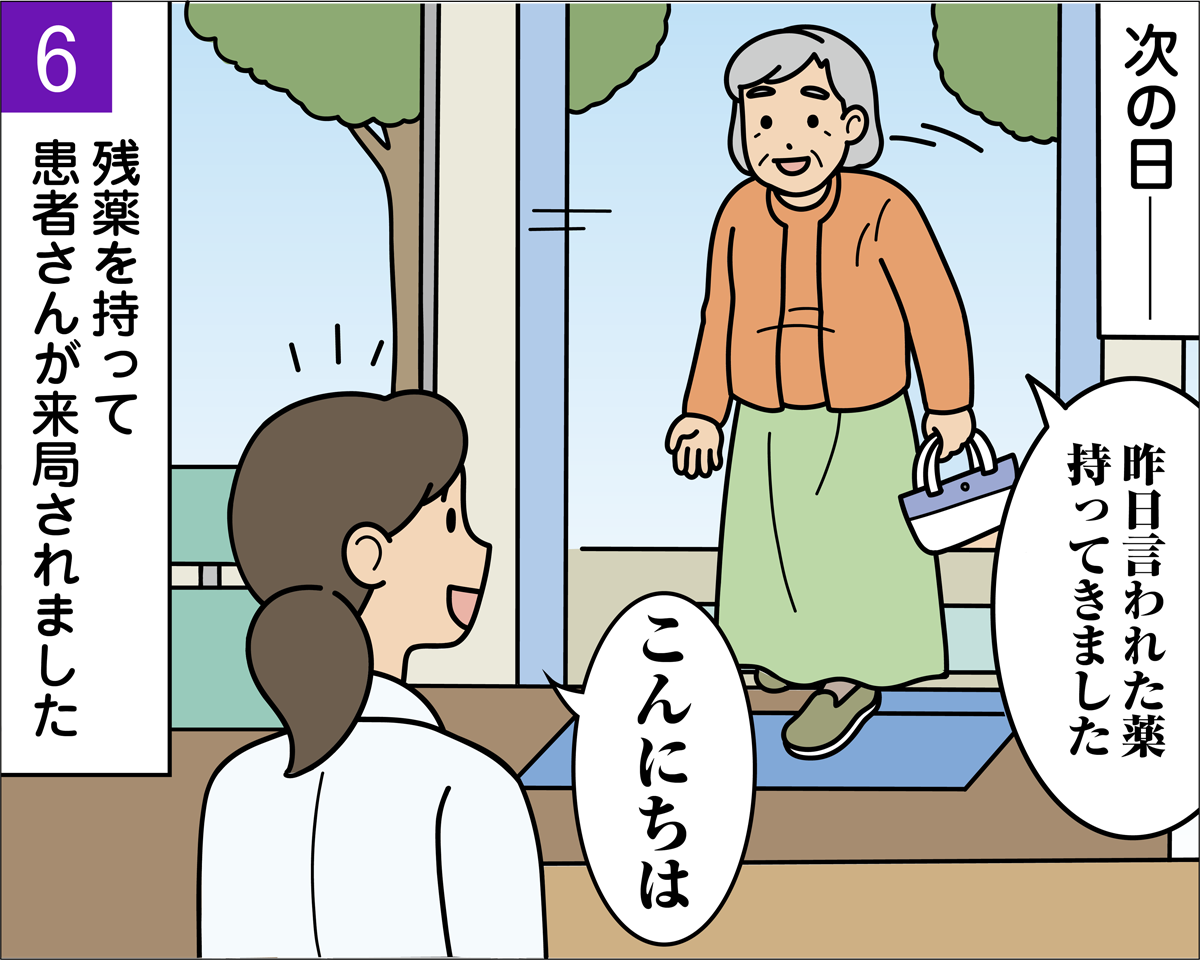

今回のケースでは、実際に患者さんが翌日に残薬を持参したことで患者さんの認識以上に飲み残しが多いという事実が確認できました。残薬整理を提案したことで患者さんも自宅にどのくらいの薬が残っているのかを確認することができ、自分の認識にずれがあることを理解できたのではないでしょうか。

ただし、残薬の持参をお願いしても持ってきてくださる患者さんは少ないのが現状です。協力を得られたときには「ありがとうございます」と、気持ちを言葉にして伝えましょう。その後のコミュニケーションも円滑になります。

●なぜ、どんなときに飲み忘れるのかを引き出す

薬は、食事の時間に合わせて服用が指示されているものが多いですが、生活リズムと服薬指示が合わないと飲み忘れが起こりやすくなります。この患者さんは自営業で食事の時間が不規則なことが飲み忘れにつながっている可能性があります。こうした情報も何気ない会話のなかから引き出して薬歴などにメモを残しておくとよいでしょう。

たとえば朝食を食べないことが多い患者さんに「朝食後に忘れず服用してください」と伝えても、飲み忘れが増えてしまう可能性があります。「以前、お仕事は朝早いとうかがいましたが、朝の食事はどうされていますか?」など、服薬指示のある時間帯の行動を聞き取り、飲み忘れが起こりやすいのはどのようなときかを確認し、患者さんと一緒に対策を検討します。また、飲み忘れたときの対応も合わせて伝えることも安全・安心な服薬継続につながります。

患者指導に役立つ+α

DOACの飲み忘れによる治療効果への影響

薬の飲み忘れが起こりやすい原因には薬識不足もあります。

心房細動のカテーテルアブレーション後にもDOACの継続が必要な患者さんは、再発のリスク因子を複数抱えています。同じ抗凝固薬でも、ワルファリンの半減期は約40時間と長く、1回の飲み忘れで抗凝固能が完全に失われることはありません。一方、DOACの半減期は5~14時間程度で、1回服用を忘れてしまうだけでも期待する効果が得られなくなります。また、DOACにはPT-INRのような指標がなく、過小投与となっても気づきにくいため、飲み忘れがないように細心の注意を払う必要があります。

患者さんの病識や薬識を確認しながら「なぜこの薬を飲む必要があるのか」「どんな作用がある薬で、なぜ指示通り飲まなければならないのか」「どんな副作用に注意すべきか」「なぜ飲み忘れをなくさなければならないのか」を丁寧に伝え、理解をうながすことが大切です。

スキルアップアドバイス

患者さんの薬識を高めることに加え、さまざまなアイテムを有効に活用することで飲み忘れを防ぐことができます。

お薬カレンダーを使う場合でも、患者さん自身でセットしてもらい普段座っている場所から目に入りやすい位置に配置してもらう、一包化したものを渡してセットしてもらう、薬局でお薬カレンダーにセットしたものを取りに来てもらうなど、いくつかの方法が考えられます。患者さんの負担が少なく、継続しやすい方法を一緒に考えていくことが大切です。

スマートフォンの操作に慣れている患者さんには服薬管理アプリをインストールしてもらい、アラームを設定しておくことで飲み忘れを防ぐこともできます。また、服薬用に設計されたアラーム時計を使ったり、飲んだ後にお薬手帳にチェックを入れたり、家族に確認してもらう方法もあります。

ほかに服用している薬があれば、同じタイミングで服用できるものを整理するだけでなく、1日の服用回数を揃えてできるだけ単純化することも重要です。朝食後の服用指示で忘れやすい場合には、ほかの時間帯に変更が可能かどうか、または1日2回の処方を1回のものに変更可能かどうかなど、医師に相談しましょう。

患者さんの生活に合わせた提案をするためには、患者さんの生活状況をしっかりと聞き取ることが求められます。日ごろからのコミュニケーションを大切にしましょう。

<文献>

| ・ |

日本循環器学会/日本心不全心電学会:2024年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈治療

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/03/JCS2024_Iwasaki.pdf (2024年11月25日閲覧) |

| ・ | 溝渕正寛、野崎歩編著:よくある疑問にサラリと答える!ここからはじめる抗凝固療法.じほう,2020. |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2024年11月現在の情報です。