第3回 糖尿病

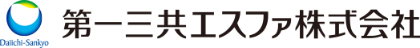

検査値を教えてくれない患者さん

〇〇薬局 薬剤師 D先生

患者さんの服薬指導だけでなく、生活指導でも役に立ちたいという気持ちが強い。しかし、患者さんとのコミュニケーションで戸惑うこともあり、学んだ知識を活かせていないと感じることがある。

Eさん:60代 女性

3年半前に糖尿病と診断され、治療を続けている。医師や看護師から指導を受けているものの、生活習慣がなかなか変えられず、HbA1cが安定しない。

解決のカギ:

患者さんが「聞かれたくない」のは

なぜ?

薬剤師にとって処方監査は重要な業務のひとつであり、有効かつ安全な薬物療法の提供には欠かせないものです。処方監査をするうえで検査値は、治療効果の評価や重大な副作用の早期発見、重篤化を防ぐための重要な情報となります。一部の医療機関では、院外処方せんに検査値の一部を表示する取り組みを進めていますが、検査値の確認は患者さんからの情報提供に頼るところが多いのが現状です。検査値は薬歴に記載して経過を服薬指導に役立てましょう。

●“うしろめたさ”の裏にある恐れや不安

このケースのように、挨拶や雑談には応じるものの、検査値などの情報を薬剤師に伝えることに抵抗感を示す患者さんは一定数います。なぜ患者さんが検査値を聞かれたくないのか、その理由を考えながらコミュニケーションをとることが重要です。

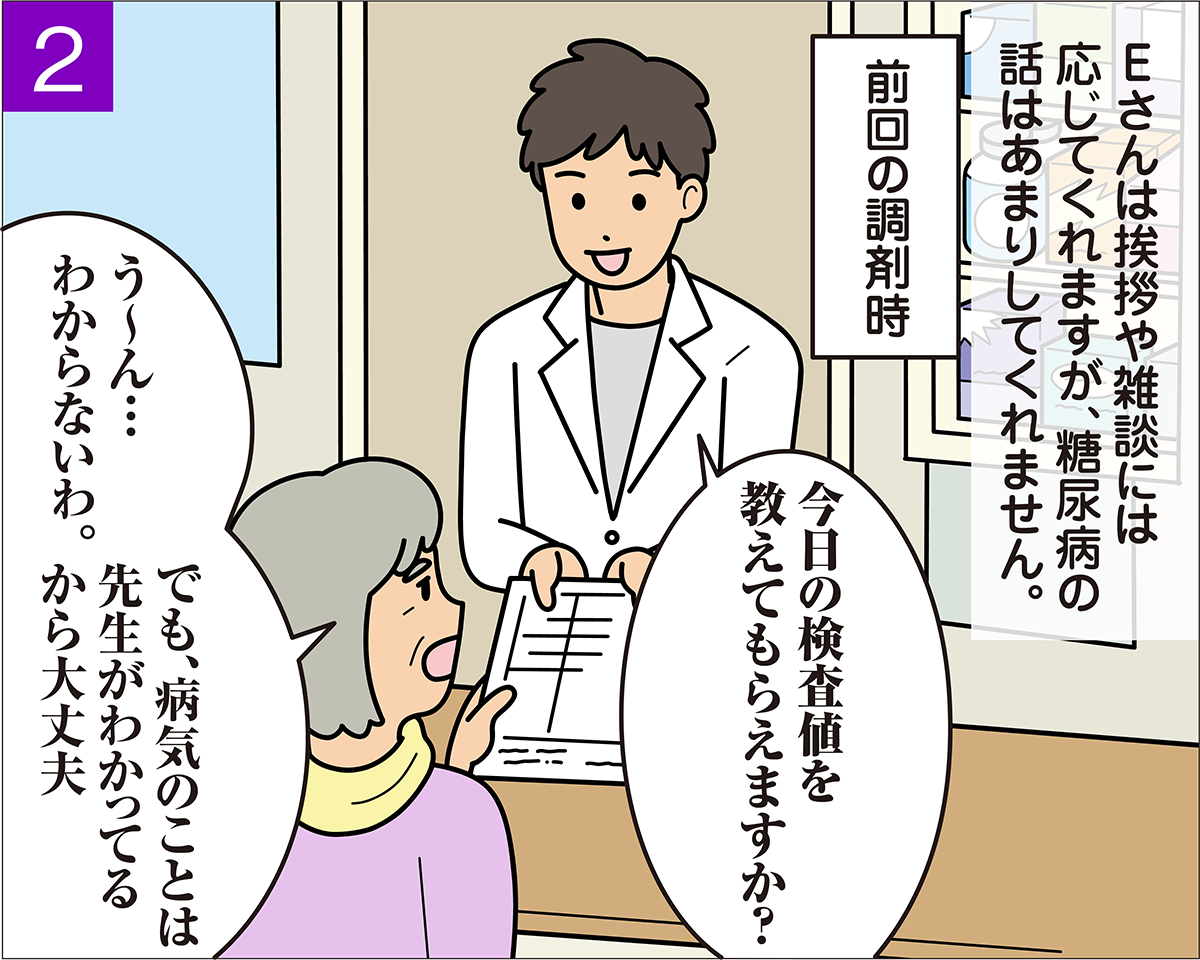

薬剤師への情報提供を拒む人には、「次の予定があって急いでいる」、「これまでの薬剤師の対応に不満があった」などの理由があると考えられます。しかし、この患者さんは薬剤師とのコミュニケーション自体を避けているわけではありません。このようなケースでよくみられるのは、患者さんにうしろめたい気持ちがある場合です。「服薬がきちんとできていない」、「生活指導を守れていない」といったことがうしろめたく、それが情報提供を拒む理由であることが考えられます。そのため、検査値を聞かれたときに早くこの場から去りたいと考えてしまったのではないでしょうか。

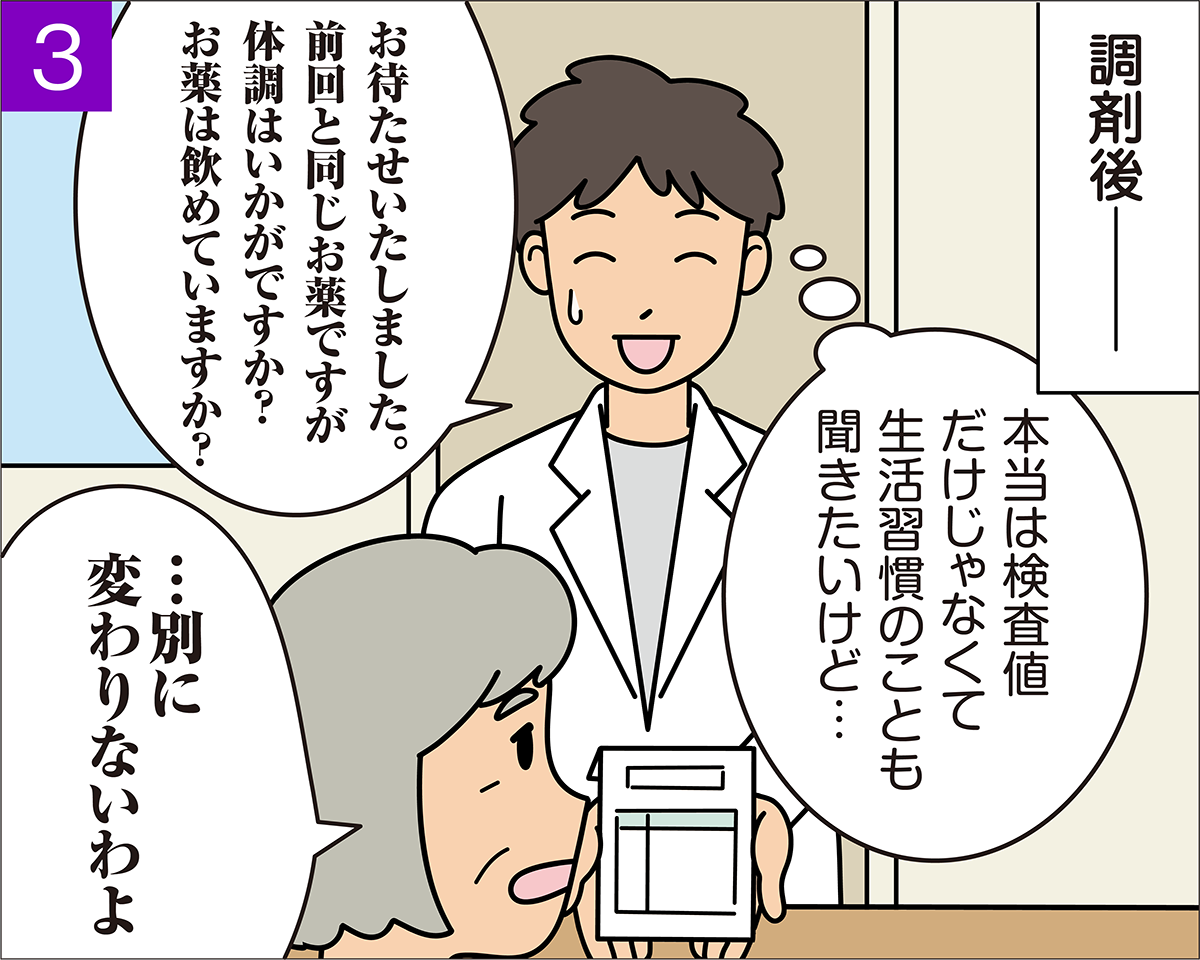

検査値を聞かれたくないのは、検査値を伝えることで「叱られる」「注意される」「自分の生活習慣を否定されてしまう」といった不安が背景にあることが考えられます。このような場合、薬剤師と患者さんの信頼関係がないまま患者さんの情報だけを引き出そうとしても、患者さんは「また聞かれて嫌な気持ちになるかもしれない」と、来局しなくなってしまうかもしれません。

●患者さんの関心事は何かを探る

検査値などの情報収集は、服薬コンプライアンスを高めるための手段であって目的ではありません。重要なのは患者さんに嫌な思いをさせたいわけではないということを理解してもらい、信頼関係を構築することです。一見遠回りのように感じられるかもしれませんが、1回の服薬指導で信頼関係を築くことは困難です。患者さんが「先生に話しているから大丈夫」と話した場合、「先生に話しているなら安心ですね」と受け止めたうえで、「以前、糖尿病の患者さんで1駅手前から歩くようにしたら血糖値が安定した話を聞きました」「甘いものがどうしてもやめられなかった患者さんでもやめた途端に血糖値がかなり下がったそうです」など、雑談のなかで疾患の管理に役立つエピソードを伝えましょう。

患者さんに「この薬剤師はためになる話をしてくれる」と感じてもらい、心を開いてもらうことが第一歩です。そのうえで薬剤師だからできるアドバイスがあること、検査値を教えてもらうことでより一層患者さんに適したアドバイスが可能となり、治療に役立ててもらうことができること、患者さんに嫌な思いをさせたくて聞いているわけではないことを丁寧に伝えていくことが、信頼関係の構築につながります。

患者指導に役立つ+α

薬剤師にも話して欲しい理由を丁寧に伝える

ほかにも、「病気のことは医師に伝えているのになぜ調剤薬局でも同じことを聞かれるのか」という苛立ちから、患者さんが検査値などの情報を話したがらないことがあります。薬剤師による検査値の確認は、医師による問診とは異なりますし、処方に誤りがないかをダブルチェックするためにも必要なものです。しかし、理由もわからず、時間をとって質問に答えるのは患者さんにとっても負担となります。事前に「お薬を間違えていないか、治療の効果が出ているのか、副作用の有無を確認するために必要となりますので、検査値を教えていただけますか?」「お薬を正しく飲んでいただくために、確認させていただきたいことがあるので、もしよろしければ今日の検査値を教えていただけますか?」など理由を丁寧に伝えることで、患者さんにも納得してもらいやすくなります。

●薬剤師の意図と患者さんの受け止めの違い

薬剤師は服薬指導時に「お薬は余っていませんか?」「お薬は飲めていますか?」などと残薬や服薬状況について確認します。薬剤師にとっては基本的な確認事項ですが、患者さんのなかには「きちんと薬を飲んでいるのに、飲んでいないのではないかと疑っているのではないか」「前回も飲んでいると答えているのに、毎回聞かれるのは不愉快だ」と感じる人もいます。このすれ違いは、薬剤師側の説明不足が原因です。「お手間をおかけしますが、確認する決まりになっている項目なので教えていただけますか?」と一言加えるだけで、そのすれ違いは解消できます。

スキルアップアドバイス

患者さんとのコミュニケーションで重要なのは、状況に応じてアプローチを変えていくことができるかどうかです。1回「検査値を教えていただけますか?」と伝えても答えてもらえない場合には、検査値を確認する必要がある理由を伝える、「検査値は前回よりもよくなっていましたか?」「前回と変わりましたか?」と、イエスかノーで答えられる聞き方に変えるなどの対応が求められます。また、「いろいろ聞いたら嫌われてしまうのではないか」と決めつけず、患者さんと積極的に会話することが重要です。

薬剤師にとって患者さんの服薬状況を確認することは当たり前のことであっても、「教えていただきありがとうございます」「お薬がきちんと飲めているから効果が出ているのですね」など、お礼やモチベーションを高める一言を伝えることも大切です。「薬剤師の質問の仕方で気になることがあったら、気をつけますのでおっしゃってください」「わからないことがあればいつでもご相談ください」などの言葉をかけることも忘れないようにしましょう。

<文献>

| ・ | 村尾孝子:患者さん対応のプロをめざす! 「選ばれる薬剤師」の接遇・マナー. |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2025年2月現在の情報です。