第4回 心不全

水分を控えることによる熱中症が心配な患者さん

〇〇薬局 薬剤師 D先生

患者さんの服薬指導だけでなく、生活指導でも役に立ちたいという気持ちが強い。しかし、患者さんとのコミュニケーションで戸惑うこともあり、学んだ知識を活かせていないと感じることがある。

Eさん:60代 女性

心不全で通院中。医師や看護師による生活指導も熱心に聞き、実践しているため、病状は安定している。医師から「水分の摂りすぎに注意しましょう」と言われてからできるだけ水分を摂らない生活を送ってきたが、気温が高い日が続き、熱中症のリスクを心配している。

解決のカギ:

医師や看護師からの指導内容を確認する

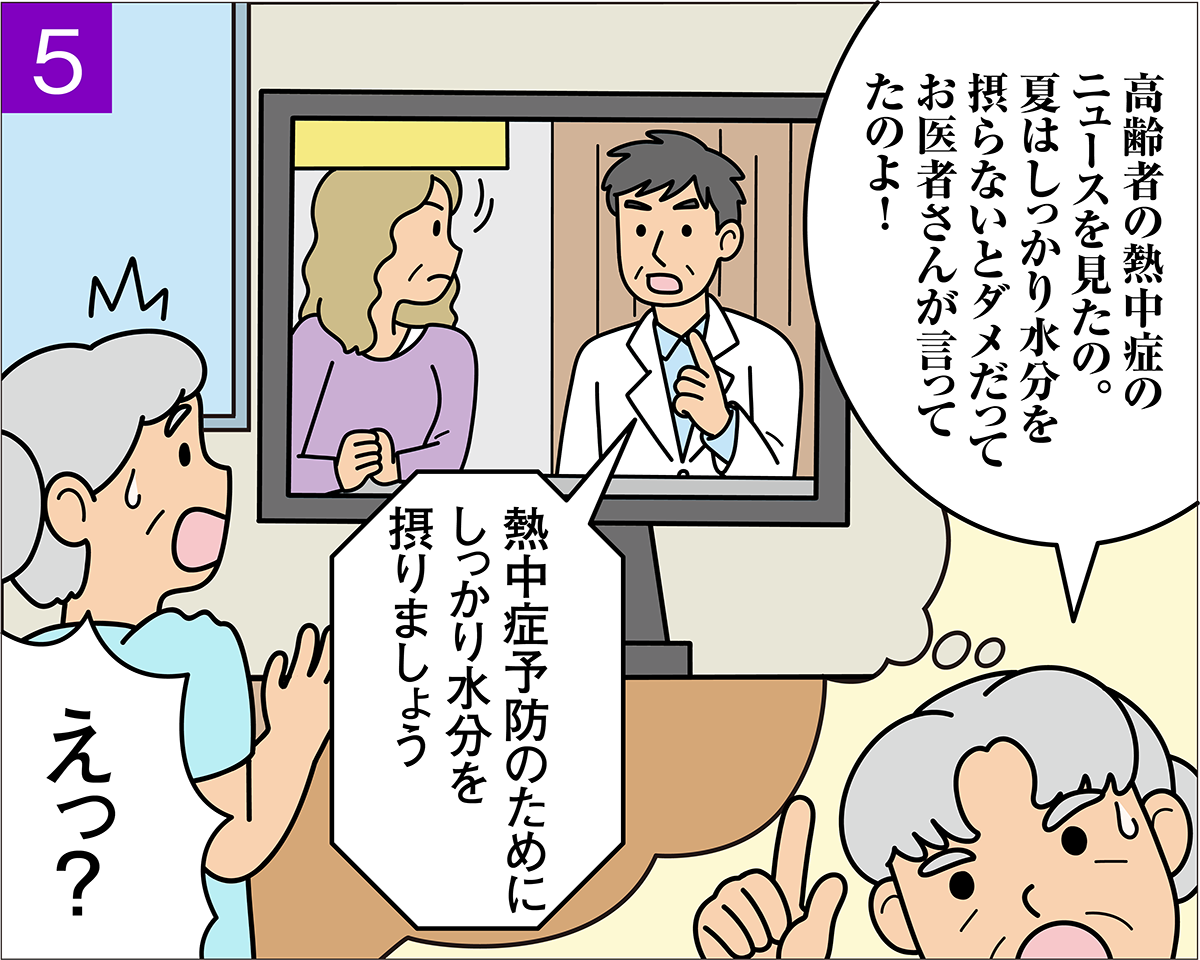

今回のケースでは、医師からどのような指導を受けているのか、普段はどの程度水分を摂っているのかを聞き取りましょう。医師はあくまでも「摂りすぎに注意」と説明していますが、患者さんは少し喉が乾いても我慢しています。これでは脱水のリスクが高く、とくに夏場では熱中症の危険性が高まります。

●心不全患者さんの水分制限

心不全患者さんの1日の飲水量や水分制限に関しては、これまでに確立されたエビデンスはないとされています※1)。代償期の心不全患者さんでは、1~1.5L/日が飲水量のひとつの目安にはなりますが※1)、これもすべての患者さんに当てはまるわけではありません。過度な飲水は心不全患者さんの水分貯留によるうっ血につながる可能性がある一方で、重症の心不全患者さんでは使用している薬剤などによって過度な水分制限が脱水や高ナトリウム血症のリスクになります。個々の患者さんの症状、状態を見極めたうえで慎重に評価する必要があります。

●喉が乾く前に水分を

脱水は汗や尿で失われた水分が体内に入る水分よりも多くなることで起こります。とくに夏の暑い時期に水分が失われやすくなりますが、高齢者では口渇中枢の機能が低下し、気づかないうちに脱水が進むことがあります※1)。それによって発汗しにくくなり、熱の逃げ場がなく体温が上昇して熱中症を起こす悪循環となります。喉が乾いてから水分を摂ると、一度に多くの水分を摂ってしまうことにもなりかねず、それが水分貯留を招いて心不全悪化の原因となるかもしれません。体調や気候条件などに応じて適切な飲水ができるように、その必要性を患者さんに説明するとともに、発汗が多いときなどは喉が渇く前にこまめに摂る、時間を決めて飲水し、1日に必要な水分量を確保するなど、患者さんが適切な水分管理をできるように指導しましょう。

●水分摂取と清涼飲料水

水分を摂るときに注意が必要なのが清涼飲料水(加糖飲料)です。心不全患者さんが清涼飲料水を多量に摂取するとエネルギー過多につながり、肥満や糖尿病などを合併するリスクとなります。近年では人工甘味料を使った清涼飲料水も増えていますが、人工甘味料使用の清涼飲料水が糖尿病の発症に関与する可能性も指摘されています※2)。清涼飲料水は飲んだ後に口直しをしたくなり、水分の摂りすぎにつながることもあるため※1)、食事から摂る水分以外は、できるだけ水またはお茶で摂るように指導しましょう。

●塩分制限と水分摂取

塩分は体内貯留を促進するため、水分摂取とセットで考えられることが多い指導内容です。塩分の摂りすぎも心不全の増悪を引き起こすリスクとなるため、患者さんの症状や状態、食習慣、食事量などに応じて個別に塩分管理を行うことが重要となります※1)。

患者指導に役立つ+α

指導時に使える脱水のチェック方法

脱水は、何よりも予防が重要となりますが、高齢者は自覚がないまま脱水を起こしていることがあります。脱水の早期発見には、次のような簡単にできるチェック方法が役立ちます※3)。調剤中の待ち時間を使って患者さん自身にチェックしてもらい、日常的なセルフチェックを指導しましょう。

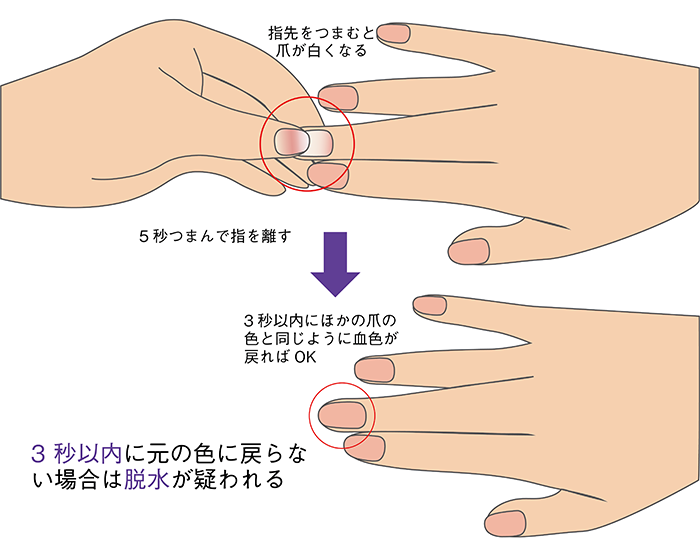

- ・CRT(毛細血管再充満時間):

- 指先を5秒間つまんで離し、3秒以内にほかの爪の色と同じように血色が戻るかどうかを確認します(図1)。

- ・ツルゴール反応:

- 皮膚の張りと弾力性から脱水状態を評価するもので、手の甲などの皮膚をつまみ上げて離し、2秒以内に皮膚がもとの状態に戻るかどうかを確認します。高齢者で手の甲にシワが多い場合には胸骨上の皮膚や前腕などで行います。

- ・尿の色を見る:

- 身体の水分量が減少していると尿が濃くなります。ごく薄い黄色であれば水分量に問題はありませんが、黄色、黄褐色が濃く出ている場合は水分をとるように指導します。また、濃い茶色であったり、濃い赤茶になっている場合には、脱水症以外の可能性も疑い、医療機関の受診を勧めましょう。

図1 CRT(毛細血管再充満時間)テスト

もとに戻るまでに2秒以上かかる場合は、体内の水分バランスが崩れている可能性があります。医療機関への受診を促しましょう。

スキルアップアドバイス

今回のケースは、相反する情報に不安を感じている患者さんからの相談ですが、一方がメディアからの情報である点に注意が必要です。メディアで報じられる情報は、とくに持病がない健康な人を対象としたものであることが多く、メディアへの信頼度が高い人はその情報を鵜呑みにしてしまい、ときには医師や薬剤師の指導内容よりもメディアの情報を優先してしまうことがあります。しかし、患者さんの考えや取り組んできたことを否定してしまうと患者さんは薬剤師に相談することを避けてしまいます。「そうですね。熱中症も水分の摂りすぎも怖いですよね」と寄り添う姿勢で接しましょう。

●提供する情報は“オーダーメイド”

患者さんには「メディアで報じられる一般的な情報が必ずしも疾患を持つ患者さんに当てはまるわけではない」ことを丁寧に説明しましょう。医療従事者は、目の前の患者さんの病態を把握したうえで、専門家として“オーダーメイド” な指導を行っています。いまの患者さんの心臓の状態、心不全とはどういう病態なのかを説明し、理解してもらったうえで、患者さんの病態、服薬している薬、食習慣、体調などをわかっている薬剤師だからこそ正しい情報を提供することができるというメッセージを伝えることを忘れないようにしましょう。

<文献>

| ※1) |

日本循環器学会/日本心不全学会:2025年改訂版心不全診療ガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年5月27日閲覧) |

| ※2) |

日本心不全学会:心不全患者における栄養評価・管理に関するステートメント

https://www.jhfs.or.jp/statement-guideline/files/statement20181012.pdf (2025年5月27日閲覧) |

| ※3) |

厚生労働省:熱中症の予備軍『隠れ脱水症』の見つけ方

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088385.pdf (2025年5月27日閲覧) |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2025年4月現在の情報です。