第5回 脂質異常症

治療の必要性を感じていない患者さん

〇〇薬局 薬剤師 A先生

薬剤師の仕事にやりがいは持っているものの、患者さんの指導では戸惑うことが多く、先輩薬剤師からのアドバイスもどう活かしたらよいのか悩むことも多い。

Gさん:50代 男性

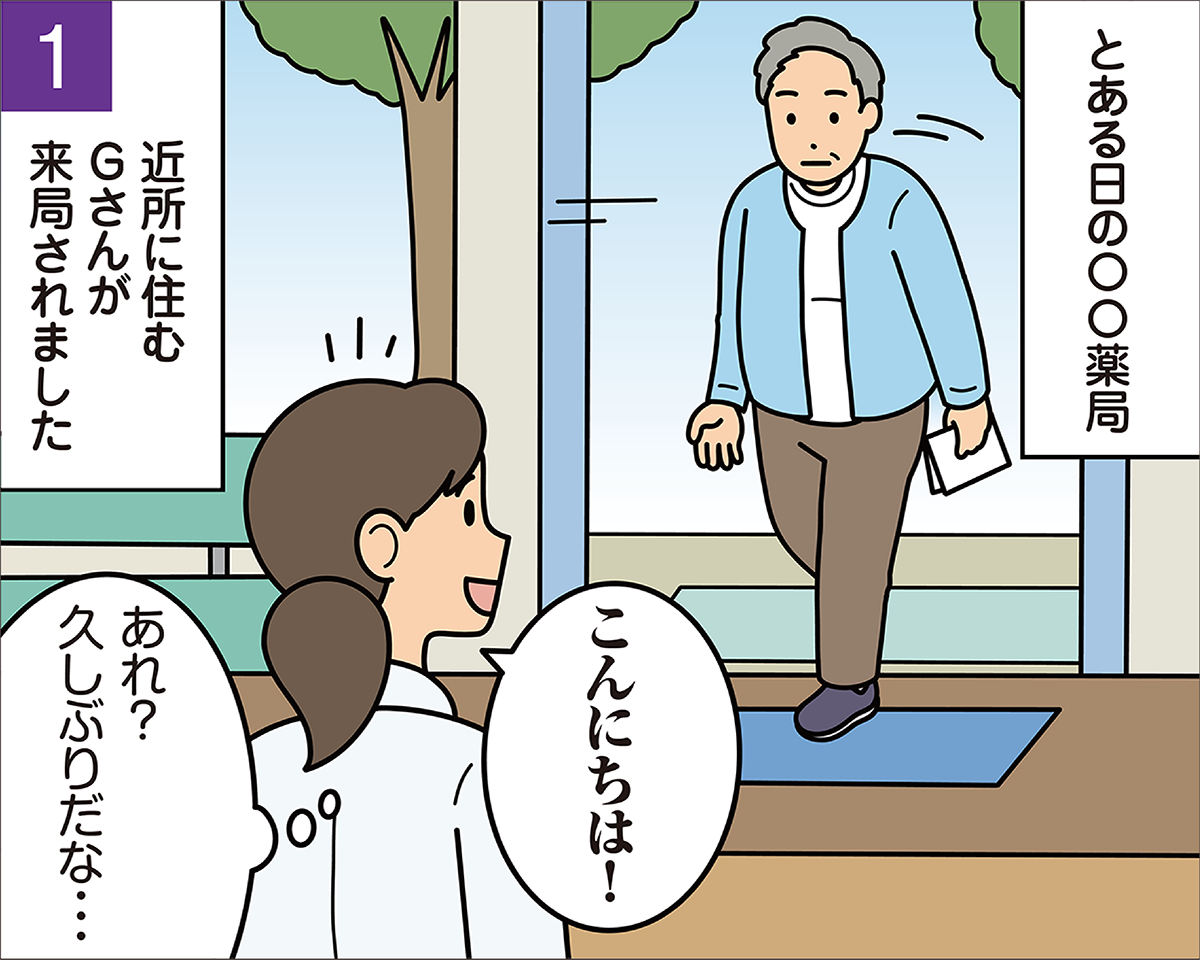

1年前の健康診断で脂質異常症を指摘されて治療を開始したが、多忙を理由に治療を中断。今年の健康診断でも脂質異常症と指摘された。再度医療機関を受診して来局したものの、自覚症状がないため治療の必要性を感じていない。

解決のカギ:

治療中断によるリスクを丁寧に説明する

脂質異常症は自覚症状がなく、病識・薬識が欠如しやすい疾患のひとつです。しかし、放置すれば動脈硬化を進行させ、心筋梗塞・狭心症などの冠動脈疾患や脳梗塞などを引き起こします。これらの動脈硬化性疾患は、がんに次いで日本人の死因第2位となっており、高血圧性を除く心疾患は全死亡者の14.1%、脳血管疾患は6.4%で、合わせて約20%を占めています※1)。

脂質異常症の患者さんは、一生の間に冠動脈疾患を発症するリスク(生涯リスク)が高く、45歳以上の男性はLDLコレステロール160mg/dL以上が47.2%と、約半数にのぼるという報告があります※2)。また、脳血管疾患は後遺症のリスクも高く、要介護要因としても常に上位にあがります。動脈硬化を進行させる要因となる脂質異常症は早期から治療を開始し、脂質をコントロールすることが重要であることを丁寧に説明しましょう。

脂質異常症の病態と治療はこちら

●病識がない患者さんへの対応

この患者さんは1年前の健康診断ですでにLDLコレステロールが高いことを指摘され、一度は治療につながっています。今回の受診を機に、治療中断を回避するための支援が求められます。患者さんが治療を中断した理由を確認してどうすれば治療を継続できるのかを患者さんと一緒に考えることが重要です。

この患者さんが治療を中断した理由としては、(1)自覚症状がないために自身の健康状態を楽観的にとらえており、治療の必要性を感じていない、(2)多忙のため、通院が継続しにくい、といったことが考えられます。

病識がない患者さんには、きちんと疾患を理解してもらい治療の必要性を受け入れてもらう必要があります。患者さんが動脈硬化性疾患を発症した場合、仕事や生活にどんな影響があるのかを具体的にイメージできると納得してもらいやすくなるでしょう。家族や周囲の人などに同じ疾患の既往歴を持つ人がいないかどうかを確認し、その人の事例を患者さんに話してもらいながら補足するなど、説明の仕方を工夫します。患者さんの病識が高まることで受診行動だけでなく、食事療法や運動療法に取り組むなど、行動変容につながることが期待できます。

患者指導に役立つ+α

治療を生活習慣のなかに組み入れる指導を

この患者さんは薬剤師との会話のなかで「薬を飲むのも大変」と話しています。まずは前回処方された薬の服薬状況と生活習慣を聞き出し、患者さんにとっての「大変さ」を軽減するにはどうすればよいかを患者さんとともに考えていきましょう。

脂質異常症の薬物療法でファーストチョイスとなるのはスタチン系の薬剤です。スタチンは1日1回の服用が多いですが、医師に指示された服用時間が患者さんの生活習慣に合っていなかったために、患者さんが「薬を飲むのも大変」と感じた可能性があります。

患者さんが生活のなかに組み入れやすく、患者さん自身が「これなら続けられる」「忘れずに飲める」という服薬のタイミングを提案することも薬剤師の重要な役割のひとつです。たとえば、「薬を飲むのも大変」という言葉のなかには、「朝は出勤の準備に追われるため忘れてしまう」「朝食後に飲み忘れたら薬を飲まなくちゃいけなかったことも忘れて出勤してしまう」「飲み忘れに気づくと悪いことをしたような気持ちになってしまう」「薬を飲み忘れたとき、あとから飲んでもよいのか迷って、結局飲まないことが多い」といった要因が含まれていることも考えられます。

薬剤師は、「なぜ薬を飲むことが大変だと感じているのか」を引き出し、食事をするテーブルに薬と水をセットしておくなどの工夫によって負担を軽減できる対策を伝えます。服薬を患者さんが生活のなかに組み入れやすい時間帯を一緒に考えながら情報提供を行いましょう。飲み忘れを防ぐツールの活用も有効です。

服薬の時間変更を希望する患者さんには、医師への相談が必要であることをその理由とともに伝えます。患者さんが「自分からは言い出しにくい」という場合には、疑義照会の同意を得たうえで薬剤師が確認しましょう。

●薬を飲み続けることへの不安が強い患者さん

患者さんが「薬を飲む」こと自体に抵抗を感じている場合には、検査データを示しながらいまの患者さんの病態に対して薬物療法の必要性を医師が判断したこと、生活習慣の改善によって数値が安定すれば薬をやめられる可能性があることを伝えましょう。そのほかの動脈硬化性疾患を予防するために重要な生活習慣についても情報提供を行います(表1)※3)。薬剤師による食事や運動の習慣の是正に向けた情報提供が、薬物療法に前向きに取り組むきっかけになることもあります。

| 生活習慣 | 指導内容・改善策 | |

|---|---|---|

| 禁煙 |

・喫煙者には禁煙を指導する(ニコチン依存症の治療を勧める)

・受動喫煙を避けるように伝える |

|

| 飲酒 |

・飲酒の頻度やアルコール摂取量を減らす

※1回飲酒量や休肝日の有無、多量飲酒、飲酒頻度などを確認する |

|

| 体重管理 |

・肥満症やメタボリックシンドロームの改善を指導する

※急な体重減少はリバウンドのリスクがあるため、3~6か月で体重あるいはウエスト周囲長の3%以上の減少を目標とする |

|

| 食事療法 | 総エネルギー量 |

・総エネルギー量を制限する

※総エネルギー摂取量(kcal/日)=目標とする体重(kg)×身体活動量 (身体活動量:軽い労作で25~30、普通の労作で30~35、重い労作で35~) |

| 脂肪エネルギー比率 |

・脂肪エネルギー比率を制限する

※脂肪エネルギー比率20~25%、炭水化物エネルギー比率:50~60% |

|

| 脂肪酸 |

・適正な総エネルギー摂取量のもと、飽和脂肪酸を減らす

・飽和脂肪酸を不飽和脂肪酸に置き換える ・n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取量を増やす ・n-6系多価不飽和脂肪酸の摂取量を増やす ・一価不飽和脂肪酸の摂取量を増やす ・トランス脂肪酸の摂取を制限する ・コレステロールの摂取量を制限する |

|

| 食物繊維 | ・食物繊維の摂取量を増やす | |

| 果糖を含む加工食品 | ・果糖を含む加工食品の摂取量を減らす | |

|

日本食

DASH食など |

・肉の脂身や動物性脂肪、加工肉の摂取を控える

・大豆、魚、野菜、海藻、きのこ、果物、未精製穀類を取り合わせて食べる ・減塩する(6g/日未満) |

|

| 運動療法 | 有酸素運動 | ・1日30分以上の有酸素運動を週3日以上、または週に150分以上の中強度の有酸素運動を行う |

| レジスタンス運動 |

・レジスタンス運動を取り入れる

※レジスタンス運動:筋肉に抵抗をかける動作を繰り返す運動 |

|

| 座位時間 | ・座位時間を減らす | |

スキルアップアドバイス

患者さんに自覚症状がない疾患の場合、仕事による多忙を理由に通院を中断してしまうケースが起こり得ます。それが治療中断の背景にある場合には、通院が継続できるようにするための支援も求められます。

●通院の中断を回避するために

通院の継続が困難になる理由として、受診日を忘れてしまう、診療時間が自分の生活状況に合わないなどの原因が考えられます。受診日を忘れないようにするためには、自宅のカレンダーや手帳に印をつける、スマートフォンのカレンダー機能を使うなどの対策が有効です。

また、診療時間が患者さんの生活状況と合わない可能性もあります。急な仕事の予定で受診ができなくなったり、待ち時間が長くなって仕事に影響したりする場合、通いやすい場所、診療時間などから医療機関を選び、かかりつけにすることで通院が継続できる可能性が高くなります。

最近では待ち時間の目安を可視化するシステムの導入や、予約制で待ち時間の短縮化をはかっている医療機関が増えています。受診頻度の低い患者さんの場合、こうした利便性の高いサービスが導入されていることを知らないことも考えられます。患者さんの選択肢を増やすためにも日ごろから医療機関の診療時間などの情報や調べ方、近年導入が増えている患者向けサービスなどの情報を収集しておくとよいでしょう。

また、一部の医療機関では、病状が安定している患者さんを対象にオンライン診療を行っています。オンライン診療が可能になるまでは通院をする必要がありますが、移動の負担が減って患者さんの利便性も高くなるため、受診が継続しやすくなります。

●脂質コントロールが安定すればリフィル処方も

仕事を持つ患者さんにとっては通院頻度が高いことも治療継続を困難にする要因となり得ます。病状が安定していて薬剤師との適切な連携が可能な場合には、医師がリフィル処方箋を発行することで通院の負担を軽減できることがあります。リフィル処方箋は2022年から導入された新しい制度で、活用できていない患者さんも少なくありません。リフィル処方箋を利用することのメリット・デメリットを伝えたうえで、患者さんの選択をサポートしましょう。患者さんの受診継続につながる情報を提供することで、患者さんに「薬以外のことも相談に応じてもらえる」と感じてもらうことができ、かかりつけ薬局・薬剤師としての信頼を得ることにつながります。

患者さんのLDLコレステロールが高値であることは、これまでの生活習慣などの積み重ねで起きている事実です。しかし、患者さん自身に自覚がなければいくら「薬を飲みましょう」と伝えても継続は難しくなります。まずは病識を持ってもらい、それを受容してもらうためのコミュニケーションから始めましょう。そのうえで継続的な通院、服薬ができるように情報提供を行うことが重要です。

<文献>

| ※1) |

厚生労働省:令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/gaikyouR6.pdf |

| ※2) | Sugiyama D, Turin TC, Yeasmin F, et al.; Hypercholesterolemia and Lifetime Risk of Coronary Heart Disease in the General Japanese Population: Results from the Suita Cohort Study. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 27: 60-70,2020. |

| ※3) |

日本動脈硬化学会:動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版.

https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/jas_gl2022_3_230210.pdf |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2025年7月現在の情報です。