第6回 虚血性心疾患

転職によって服薬のタイミングが合わなくなった患者さん

〇〇薬局 薬剤師 D先生

患者さんの服薬指導だけでなく、生活指導でも役に立ちたいという気持ちが強い。しかし、患者さんとのコミュニケーションで戸惑うこともあり、学んだ知識を活かせていないと感じることがある。

Hさん:50代 男性

心筋梗塞の発症を機にそれまでの勤務先を退職。療養生活を送った後に再就職をしたが、1日のスケジュールがこれまでと大きく変わり、朝食後の服薬を忘れてしまうことがある。また、複数の薬剤を処方されており、いつまで服薬を続けなければならないのかが気がかりである。

解決のカギ:

薬識を高めるための疾患理解

この患者さんは心筋梗塞でPCI(冠動脈インターベンション)の治療を受けた後、再発予防のために外来通院を続けています。PCI後は、再発やPCI後の合併症を防ぐために、脂質低下療法と抗血小板薬2剤併用療法(dual anti-platelet therapy:DAPT)を継続することが重要となります。

心筋梗塞を発症すると、息切れや胸痛などの強い症状が現れます。これらの症状はPCIの治療を受けることで改善するため、自覚症状がなくなると患者さんは「治った」と考えがちです。そのため、再発や合併症を予防するために服薬が重要であることへの認識が低いまま治療を続けていることがあります。しかし、心筋梗塞を起こした患者さんはコレステロールの結晶が全身の血管壁に沈着して血管のほかの部位が閉塞するかもしれないリスクを抱えた状態です。また、医師がPCI治療前に説明をしていても血管に留置されたステントによる血栓症リスクを患者さんが正しく理解できていなかったり、日常生活に戻ると次第に忘れてしまったりすることがあります。

実際に服薬の遵守が死亡率の減少に寄与していることなど、患者さんの検査データとLDLコレステロールを70mg/dL未満に抑えることによる効果、薬剤の継続的な効果など、文献などを使って説明することで理解が深まることもあります。

●急性冠症候群患者さんの再発予防

冠動脈へのステント留置後は、アスピリンとプラスグレルまたはクロピドグレルを3〜12か月併用することが推奨されています※1)。抗血栓療法は出血リスクもあるため、再発予防効果と出血リスクをみながら医師が投与期間を決めていますが、DAPTから抗血小板薬単剤療法(single anti-platelet therapy:SAPT)に移行した後も決められた用法・用量で欠かさず服薬する必要があります。

患者さんが心筋梗塞の病態を把握できていないと、「なぜPCI治療後も薬を飲む必要があるのか」も理解しにくいため、まずは患者さんの病識を確認しましょう。そのうえでなぜ薬を継続する必要があるのか、薬の飲み忘れが再発の大きなリスクとなること、それによる生活や仕事への影響などを丁寧に説明する必要があります。

虚血性心疾患の病態と治療はこちら

専門医に聴いてみました!

急性冠症候群における冠動脈インターベンション治療と二次予防におけるスタチン継続服用の重要性はこちら

患者指導に役立つ+α

薬の服用のタイミングや種類を整理する

この患者さんは心筋梗塞治療後、病状が安定してきたことを受けてこれまでより勤務時間の短い職場に再就職しています。退院後の服薬を開始して以降、再就職によって生活リズムが変わり、決まった時間の服薬が難しいこと、複数の薬剤を服用していることへの不安を薬剤師に伝えています。

再就職によって朝食後の服薬が難しくなっている場合、実現の可能性が高いのは患者さんが服薬しやすい時間帯に服用時間を変更することです。服薬の時間帯が他の併用薬と異なると飲み忘れが起こりやすくなるため、薬剤師は、患者さんが他にどのような用法の薬を処方されているか、服薬の時間帯を変更できる薬なのかどうかを確認します。そのうえで服薬の負担が少ない時間帯への変更を希望していることを医師に相談するように伝えましょう。

●処方されている薬剤を整理する

この患者さんは、複数の薬を処方されていて「薬を飲みすぎているのではないか」ということも不安に感じているようです。多剤併用は副作用のリスクを高め、服用過誤や服薬アドヒアランスの低下の原因となります。

また、受診した医療機関や担当医が異なる場合、疾患や症状が改善していても以前の処方が引き継がれたままで多くの薬を飲み続けている患者さんもいます。いつどのような症状で受診をした際に処方された薬剤なのかを患者さんに聞き取り、現在も継続が必要な薬かどうかを現在の主治医に確認するように伝えます。患者さん自身が主治医に確認しにくいと話す場合には、薬剤師から確認をとりましょう。不要な薬剤を整理して服薬のタイミングを変更することによって患者さんの負担が軽減し、服薬の継続につながります。

●生活リズムの変更に合わせた指導

朝の出勤時間が早く、朝食を食べずに出勤する日が多いなどの理由で服薬を忘れてしまう患者さんもいます。「再就職に伴って朝の出勤時間が早くなった」「夜勤のある職場に転職した」など、生活状況が変わったことを伝えられた場合には改めて聞き取りを行い、患者さんの状況に合わせた服薬指導や生活指導を行うことも重要です。

このケースでは、患者さんの話しぶりから体調が回復して再就職できたことを喜んでいます。病気による長期休職を避けるためにも再発や合併症を防ぐことが重要であること、そのためには脂質低下療法や抗血栓療法の継続が必要であることを丁寧に伝えましょう。

スキルアップアドバイス

近年は勤務形態が多様化し、日勤外の勤務形態で就業している人が約20%にのぼります※2)。交代制勤務の人は食事や服薬の時間帯が不規則になりやすく、薬剤師が服薬指導を行う際にも「朝、昼、夕食後に1錠ずつ」といった指導では、患者さんの生活状況に合わないことがあります。患者さんから就業や食事の状況を聞き取り、服薬のタイミングを具体的に指導しましょう。

1日のなかでどの時間帯に服薬するのか患者さんの都合に合わせられても、日によって服薬の時間帯が大きくずれないようにすることが大切です。できるだけ1日の服薬回数が少ない薬剤への変更などを提案し、決まった時間に飲むことを習慣づけられるように支援しましょう。

●服薬の時間帯の見直し

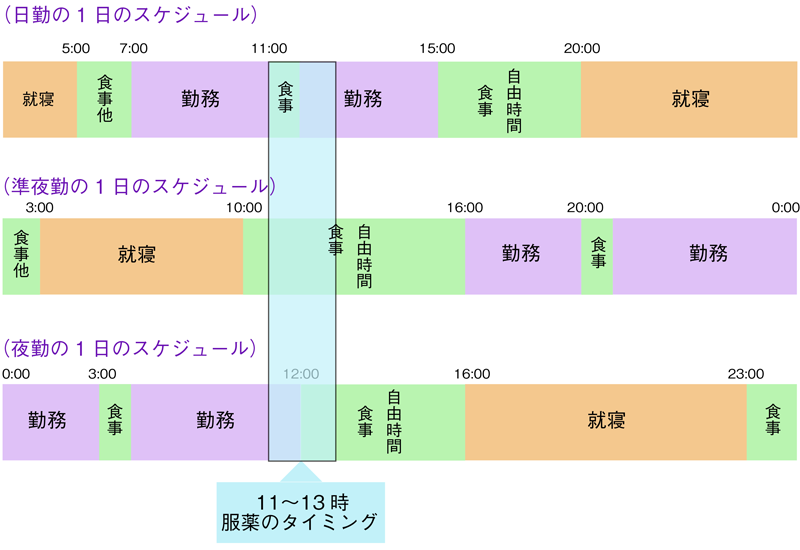

(例)3交代制勤務者の服薬のタイミング(1日1回の場合)

この例では、日勤と準夜勤、夜勤ともに20時前後に服薬が可能です。

勤務シフトの組み方は企業によっても異なるため、勤務形態ごとに1日のスケジュールを書き出して、どの勤務形態でも患者さんが服薬しやすいタイミングを患者さんと話し合いながら検討しましょう。検討した内容は患者さんから医師に伝えてもらう、あるいは薬剤師から提案して、医師の指示のもと見直しを進めましょう。

●交代制勤務の人への生活指導

交代制勤務は日によって勤務時間が異なるため、生活リズムが乱れやすくなります。とくに食事時間が日によって異なることは生活習慣病のリスクを高めることがわかっており、可能な限り食事の時間は日勤帯スケジュールに近くなるようにするのが望ましいといわれています。

また、同じ時間帯に食事ができない場合でも欠食はせず、1日3回食事をとるように指導します。就寝前にまとまった食事をとらなくても済むように、分割食にして1回の食事量を減らすなど、具体的な方法をアドバイスするとよいでしょう。

生活習慣病の患者さんにとって交代制勤務は生活パターンの乱れや服薬アドヒアランス低下などのデメリットが多いといえます。しかし、患者さんにとって仕事は重要なものであるため、交代制勤務の仕事を否定するのではなく、その人の生活パターンのなかでできる方法を一緒に考えていくことが重要です。

<文献>

| ※1) |

日本循環器学会:2020年 JCSガイドライン フォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/JCS2020_Kimura_Nakamura.pdf (2025年7月10日閲覧) |

| ※2) |

厚生労働省:平成30年国民健康・栄養調査報告.

https://www.mhlw.go.jp/content/001066884.pdf (2025年7月10日閲覧) |

| ・ |

日本循環器学会:急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版).

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/11/JCS2018_kimura.pdf (2025年7月10日閲覧) |

<取材協力・監修>

村尾 孝子先生

株式会社スマイル・ガーデン代表取締役

医療接遇コミュニケーションコンサルタント/薬剤師

明治薬科大学薬学部薬剤学科卒業、埼玉大学大学院経済学部経営管理者養成コース修了。病院、薬局、教育研修会社勤務を経て現職。総合病院薬剤部、漢方調剤薬局、調剤薬局で20年超の調剤、患者対応経験を積む。患者からの相談や指名も多く、その実績を活かして新入社員・後進の人材育成教育に注力。医療系教育研究会社、医療系専門学校などで人材教育・研修インストラクターとしての経験を積んだ後、2009年に株式会社スマイル・ガーデン代表取締役に就任。

この記事は2025年7月現在の情報です。