心不全の原因と病態

心不全患者さんの理解を深め、治療継続をアシストするためには、その原因や病態を理解したうえで患者さんへの指導や管理を行うことが重要となります。

心不全の定義

日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン『2025年改訂版 心不全診療ガイドライン』では、心不全を次のように定義しています(表1)※1)。

| ガイドラインとしての定義 | 心臓の構造・機能的な異常により、うっ血や心内圧上昇、および/あるいは心拍出量低下や組織低灌流をきたし、呼吸困難、浮腫、倦怠感などの症状や運動耐容能低下を呈する症候群 |

| 一般向けの定義 (わかりやすく表現したもの) |

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です |

【出典】日本循環器学会/日本心不全学会.2025年改訂版心不全診療ガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年7月閲覧)

心臓に上記のような病態があると、心臓や身体の機能が徐々に低下し、息切れやむくみなどの症状がみられるようになります。心不全は、その原因となる疾患や病態、経過を問わず、心機能が低下する疾患の終末像です。

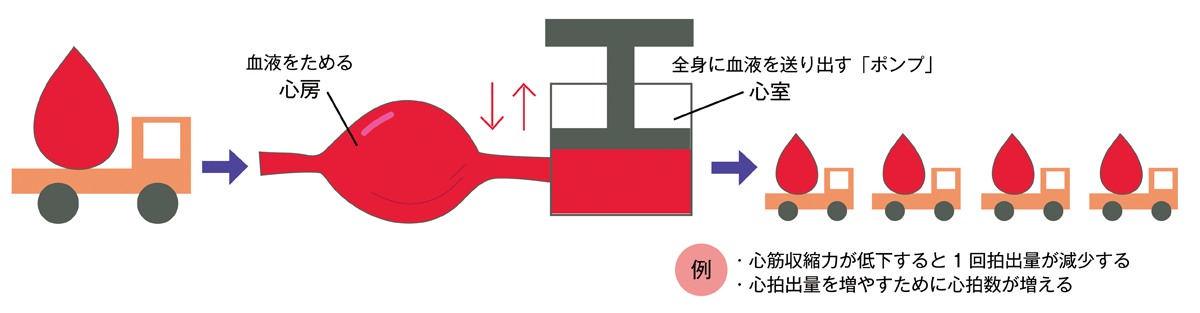

●心臓のポンプ機能

心臓には全身に血液を送り出すポンプ機能があり、血液(酸素)を全身に届けています。心臓のポンプ機能は、心拍数、心筋収縮力、前負荷、後負荷の4つの要素で規定されており(表2)、このいずれかが心血管疾患などによって影響を受けると心臓から送り出される血液量が減少したり、うっ血したりします。

表2 心臓のポンプ機能を規定する要素

| 1. | 心拍数:心臓が1分間に拍動する回数 |

| 2. | 心筋収縮力:心筋の収縮力 |

| 3. | 前負荷:全身から戻ってきた血液によって心室にかかる負荷 |

| 4. | 後負荷:心臓が収縮したとき、心筋にかかる負荷(血管の抵抗) |

心拍出量は、1回に心臓から送られる血液量(1回拍出量)×心拍数によって決まります。この4つの要素は互いに補完し合っており、たとえば、心筋の収縮力が低下すると、心臓から1回に送り出せる血液量が減少するため、心拍数を増やすことで心拍出量を維持しようとします。心臓から血液が送られにくくなった場合も、心拍数を増やすことで全身に血液を送ることができます(図1)。

図1 心臓のポンプ機能

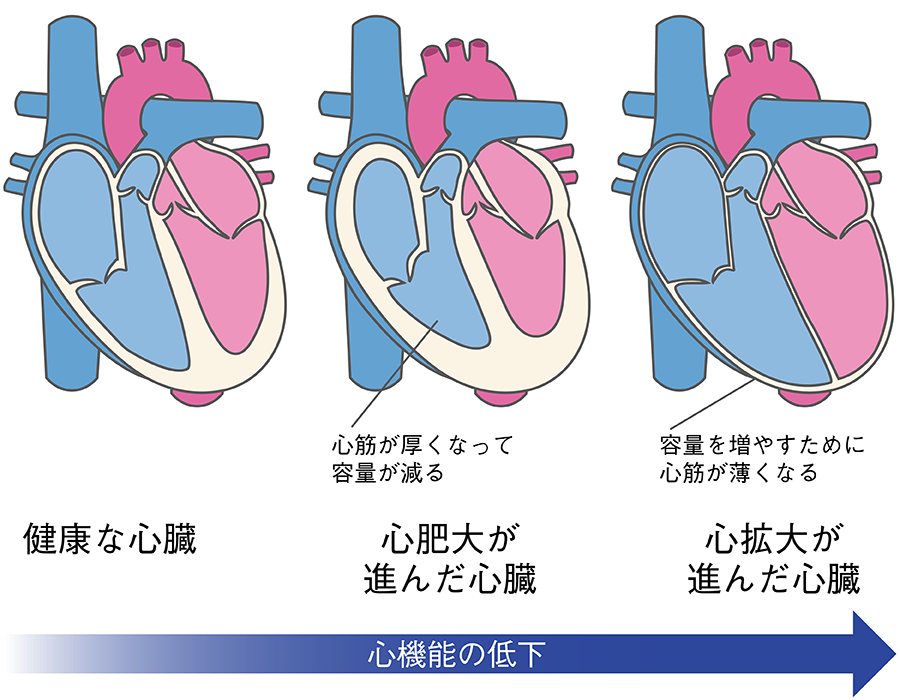

●心臓はその性質を変えていく(心臓リモデリング)

心臓には、低下した機能を代償する能力が備わっています。

たとえば、高血圧などで心臓に過剰な圧力がかかると、代償機転が働き心筋は肥大し心室壁が厚くなります。そしてさらに負荷が持続すると、今度は心臓の容量を増やすための代償機転が働き心筋が薄くなり心室腔が拡大します(図2)。

図2 心臓リモデリング

心臓リモデリングは、心拍出量を維持するための機能であり、弱くなったところを別の機能で補うという点で一見便利な機能である印象を受けるかもしれません。しかし、代償機転にも限界があり、やがて破綻します。心不全の発症や進行、予後の悪化を防ぐためには、心機能を維持することが重要となります。

心不全の原因

心臓に構造的・機能的な変化がみられる疾患には次のようなものがあげられます(表3)。疾患による心臓への影響によってさまざまな自覚症状が現れるようになる一方で、左室駆出率が低下していても自覚症状はないまま心機能の低下が進むこともあります。

表3 心不全の原因となる主な疾患

| ・ | 虚血性心疾患 |

| ・ | 高血圧 |

| ・ | 心臓弁膜症 |

| ・ | 心筋症(遺伝子異常を含む) |

| ・ | 不整脈 |

| ・ | 先天性心疾患 |

| ・ | ストレス誘因性心筋症(たこつぼ症候群) |

| ・ | 浸潤性疾患(サルコイドーシスなど) |

| ・ | 薬剤性心筋症・がん治療関連心機能障害(抗がん剤、免疫抑制剤、抗うつ薬、抗不整脈薬、NSAIDsなど) |

| ・ | 心毒性物質など |

| ・ | 感染・炎症性疾患(心筋炎、ウイルス性疾患、細菌性疾患など) |

| ・ | 心外膜の異常 |

| ・ | 免疫性疾患 |

| ・ | 妊娠 |

| ・ | 代謝・内分泌性疾患(糖尿病、甲状腺疾患など) |

| ・ | 筋疾患・ミトコンドリア病 |

心不全の主な症状

心臓の構造的・機能的な変化によって心機能の低下が進むと、少し動いただけでも症状が出る、あるいは安静にしていても症状が出るようになります(図3)。

図3 心不全の主な症状

<心臓から血液を十分に送り出せないことで見られる主な症状>

<身体に血液が溜まるうっ血による主な症状>

患者さんとのコミュニケーションのなかで、「夜寝ていると息苦しく感じる」「座っていたほうが楽」といった言葉が聞かれた場合には、心不全による呼吸困難(発作性夜間呼吸困難、起坐呼吸)が疑われます。なかには別の疾患でよくみられる症状や、心機能の低下との関連がわかりにくい症状もあります。日常的なコミュニケーションのなかで患者さんの訴えを見逃さないことが重要です。

<文献>

| ※1) |

日本循環器学会/日本心不全学会:2025年改訂版 心不全診療ガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年7月3日閲覧) |

| ・ | 大八木秀和:オールカラーまるごと図解循環器疾患.照林社,2013. |

| ・ | 泉知里:総説左室リモデリングの評価と対策.日本冠疾患学会雑誌,18:239-244,2012.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcoron/18/3/18_18.027/_pdf (2025年7月3日閲覧) |

兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科科長/副院長

佐藤 幸人先生

1987年京都大学医学部卒業。94年同大大学院卒業。2001年京都大学循環器内科助手、04年兵庫県立尼崎病院循環器内科医長、07年同科部長、23年より現職。研究テーマは心不全、バイオマーカー、チーム医療など。

この記事は2025年7月現在の情報となります。