心不全発症・進展予防

心不全の発症を防ぐためには、食事や運動などの生活習慣を見直し、発症リスクとなる生活習慣病の治療継続が重要です。

心不全発症・進展予防の重要性

心不全のステージ分類では、ステージBを前心不全、ステージC以降を心不全といいますが、治療においてはステージAから積極的にリスクを是正することが求められます。心臓の構造的・機能的な変化は不可逆的なもので、進行してしまうと元の状態に戻すことはできません。心不全の発症・進展予防には、各分野の専門家からなる心不全チームの介入が効果的です。

心不全のリスクと進行ステージについてはこちら

心不全リスクの管理(ステージA)

ステージAは、高血圧、動脈硬化性疾患、糖尿病など心不全発症の危険因子があるが、現在も過去にも心不全による症状はなく、心臓に構造的・機能的な変化をもたらす心疾患やバイオマーカーの異常がない状態をいいます。

ステージAの治療目標は、心不全のリスク因子となる疾患をコントロールすることによって心疾患の発症を防ぐことです。リスク因子を抱えていても自覚症状がなく、病識が乏しい場合、セルフケア能力が低下しやすくなるため、包括的な疾病管理を行います。

心不全のリスクと進行ステージについてはこちら

●ステージAの治療

ステージAでは、セルフケアによる生活習慣の是正(減塩、減量、運動、禁煙、節酒など)とリスク因子となる疾患の治療を両輪で進めていく必要があります。薬剤師は、服薬の継続支援を行うとともに、患者さんの生活状況を聞き取り、改善点を指導します。

薬物療法では、それぞれのリスク因子によって一部の心不全予防効果のある降圧薬(サイアザイド系利尿薬、ACE阻害薬など)、糖尿病治療薬(SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬など)が使われます。このほか、『2025年改訂版心不全診療ガイドライン』では、2型糖尿病かつCKDを有する患者さんに対するフィネレノンの心不全発症予防効果など、保険適応外の薬剤に関する研究報告についても紹介しています※1)。

心不全治療薬の特徴についてはこちら

心不全の発症・突然死予防(ステージB)

ステージBは、心不全の症状はないが構造的・機能的心疾患がある前心不全という状態です。心不全の進行予防が治療目標となります。BNP/NT-proBNPや心エコーなどによる客観的な評価のもとに治療方針を決めます。

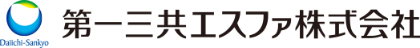

治療では、ステージAの段階から行ってきた心不全リスクとなる生活習慣の是正と薬物療法に加え、病態に応じて心疾患に対する薬物療法が追加されます。(図1)※1)。

図1 心機能の低下や心疾患に応じて追加される主な薬剤

心不全予防の治療における薬剤師の役割

ステージA、Bの患者さんは病識が乏しく、治療への意欲が低い患者さんも少なくありません。とくに自覚症状がないケースでは服薬アドヒアランスが低下しやすいことから、薬剤師はステージAの段階から心不全予防の重要性について丁寧に説明する役割が求められます。服薬管理や生活習慣の改善などの指導を行い、患者さんのセルフケア能力の向上を支援します。

薬剤師による服薬指導のポイントについてはこちら

●心不全の進展予防とセルフケア

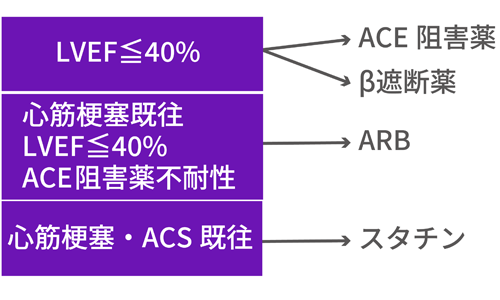

心不全患者さんのセルフケア行動は、心不全の経過とともにさまざまな影響を受けて変化します(図2)。その変化が心血管イベントの発生や予後に影響したという報告もあります※2)。

図2 セルフケア能力の低下につながる主な要因※3)

心不全医療に携わる医療従事者は、患者さんのセルフケア能力低下につながる要因を確認しながら、情報をチームで共有し、セルフケアを継続できるように支援しましょう。指導は1回だけでなく、治療経過とともに変化する患者さんのセルフケア行動を確認しながら、指導内容を変えていくことが治療継続につながります。

●心不全予防における栄養管理

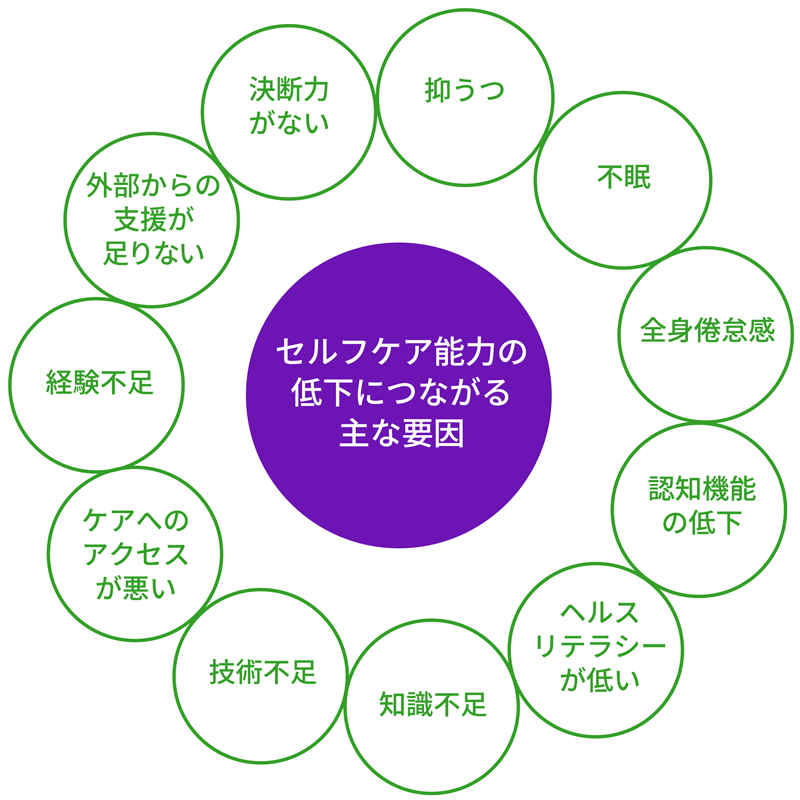

心不全を防ぐためには、患者さんの体重や病態などに応じた適切な摂取エネルギーを設定すること、野菜や果物、豆製品、胚芽を含む全粒穀物、魚を多く摂ること、塩分を減らした食習慣への転換が求められます(図3)。

図3 心不全予防に役立つ食品

具体的な食事パターンではDASH食や地中海食などが有用とされています。また、農林水産省の『食事バランスガイド』に沿った食生活を送っている人は心血管イベントの発症が少ないこともわかっています。食事の指導にあたっては、具体的な食生活の聞き取りを行ったうえで継続できる方法を提案しましょう。

●心不全予防における運動

心不全リスクを減らすためには、身体活動量の増加を習慣化することが重要です。500メッツ・分/週の身体活動は心不全発症リスクを10%、1000メッツ・分/週では19%低下させるという報告があります※1)。メッツ表から、早歩きで3~4メッツ、ジョギングで7メッツくらい、というイメージで、メッツの値に運動した時間(分)をかけたものがメッツ・分と言う単位です(表1)※4)。4メッツの早歩きを30分行えば、120メッツ・分になります。普段の自分の身体活動量を把握してもらったうえでどの程度運動量をプラスすれば良いかなど、具体的なアドバイスをしましょう。

| メッツ | 運動例 |

|---|---|

| 3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 |

| 3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って) |

| 3.8 | ほどほどの強度で行う筋トレ(腕立て伏せ・腹筋運動) |

| 4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 |

| 4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) |

| 4.5 | テニス(ダブルス)、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2 |

| 4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |

| 5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ)、筋トレ(スクワット) |

| 5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ)、スキー、アクアビクス |

| 5.5 | バドミントン |

| 6.0 | ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) |

| 6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |

| 6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |

| 7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール |

とくに肥満の人は、運動を習慣化することでBMIを下げる効果があり、心不全リスクも減らす相乗効果も期待できます。

●その他指導

喫煙は心血管イベントのリスクを高めるため、禁煙が推奨されます。また、過度な飲酒は心不全発症のリスクとなるため、節酒を指導します。

<文献>

| ※1) |

日本循環器学会/日本心不全学会:2025年改訂版 心不全診療ガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年7月3日閲覧) |

| ※2) |

Maria Liljeroos, Naoko P Kato et al: Trajectory of self-care behaviour in patients with heart failure: the impact on clinical outcomes and influencing factors. Eur J Cardiovasc Nurs, 19(5): 421-432, 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992064/ (2025年7月3日閲覧) |

| ※3) | 佐藤幸人:心不全多職種介入の基礎知識46.文光堂,2024. |

| ※4) |

国立健康・栄養研究所:改訂版 身体活動のメッツ(METs)表.

https://www.nibn.go.jp/eiken/programs/2011mets.pdf (2025年7月3日閲覧) |

| ・ |

農林水産省:「食事バランスガイド」について

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ (2025年7月3日閲覧) |

| ・ | 佐藤幸人:特集 心血管疾患の栄養管理 識る5 心不全進展ステージに応じた栄養管理の考え方.Heart View,27(4):28-33,2023. |

| ・ | 木庭新治:特集 心不全の心臓リハビリテーション―進行を抑えQOL・症状を改善する治療法― 治す8 ステージA,Bの心臓リハビリテーション.Heart View,26(6):49−55,2020. |

兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科科長/副院長

佐藤 幸人先生

1987年京都大学医学部卒業。94年同大大学院卒業。2001年京都大学循環器内科助手、04年兵庫県立尼崎病院循環器内科医長、07年同科部長、23年より現職。研究テーマは心不全、バイオマーカー、チーム医療など。

この記事は2025年7月現在の情報となります。