日本人の食塩感受性と高血圧に対する遺伝的体質による影響

本態性高血圧(以下、高血圧)は、長年にわたる生活習慣(食事、運動習慣など)が発症に大きく関与していますが、遺伝的体質による影響も受けています。そのひとつに、高血圧の主な原因である「食塩」に対する感受性があげられます。

――食塩感受性とはどのようなものなのでしょうか。

食塩感受性が高い人は、遺伝的な体質によって塩を溜めやすく、塩分を摂りすぎると血圧が上昇しやすいのが特徴です。食塩感受性高血圧遺伝子は数多くあり、アンジオテンシノーゲン(AGT )やαアデュシン(ADD1 )などが知られています。食塩感受性高血圧遺伝子の影響が大きいと考えられる人は日本人の3~5割程度といわれており、両親が高血圧だと子どもも高血圧になりやすいというのは、こうした遺伝的な体質の影響があると考えられます。これは人種間でも差があることがわかっています。

日本人のナトリウム摂取量のほとんどは食塩摂取によるもので、一部大量に汗をかく肉体労働者などの例外を除き、通常の食事をしていてナトリウムが不足することはまずありません。塩分を摂りすぎた後に血圧が上昇する場合は、食塩感受性が高いと考えてよいでしょう。これは、食塩感受性が高い高血圧の患者さんは、減塩による降圧効果が出やすいということでもあります。

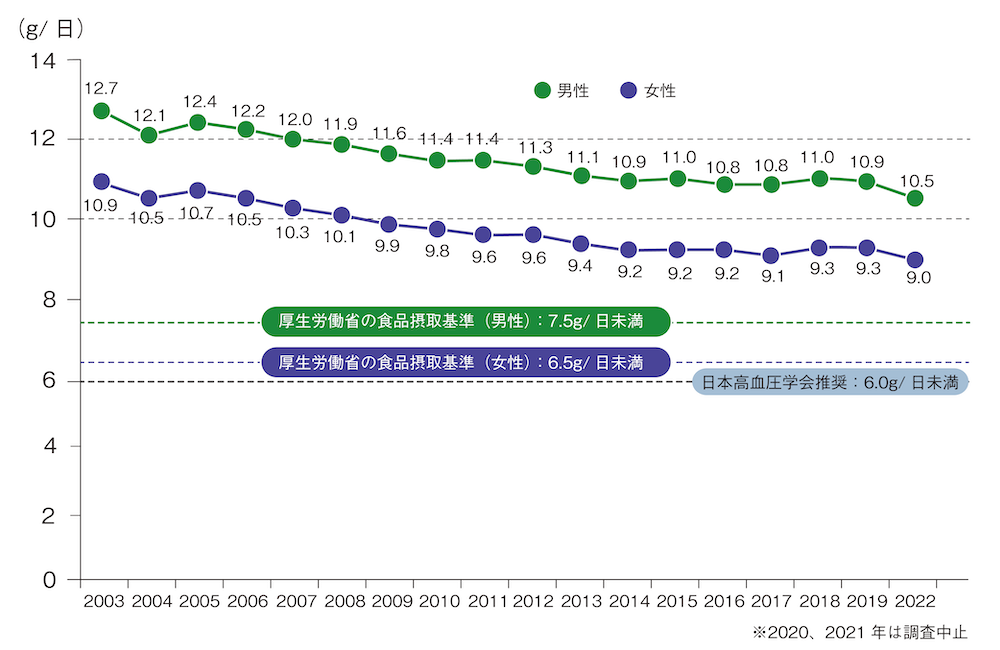

日本人の食塩摂取量をみると、基準(成人男性7.5g/日未満、成人女性6.5g/日未満、高血圧患者6.0g/日未満)を大きく上回っているのが現状で(図1)※1 、減塩が進まないことは高血圧治療においても大きな問題となっています。減塩への取り組みを強化することは、高血圧患者さんの減少、さらには脳心血管疾患による死亡率の減少につながると考えています。

図1 食塩摂取量の平均値の年次推移(20歳以上)(平成22年~令和元年、4年)

【出典】厚生労働省:国民健康・栄養調査結果の概要(平成15~令和4年)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html

――食塩感受性は薬の選択にも影響するのでしょうか。

高血圧の薬物療法は、ARBとCa拮抗薬の組み合わせから開始することが多いですが、それだけでは十分な降圧効果が得られない患者さんがいます。そのひとつの要因に食塩感受性が高い患者さんにおけるコントロール不良が指摘されており、β遮断薬やα遮断薬の効果も減弱すると考えられています。

実際に高血圧の患者さんの降圧目標達成者の割合は約27%に過ぎず、コントロール不良の人が約29%、残りの約44%が未治療といわれています※2 。未治療の人を治療につなげることも課題ではありますが、降圧目標に達していないにもかかわらず、処方変更がないままコントロール不良状態で治療を継続している患者さんが多い状況が脳卒中や心不全などの循環器疾患を発症する「高血圧パラドックス」を招いているとの指摘があります。

食塩感受性が高い患者さんに対しては、ナトリウムを排出する作用のある降圧薬を使うことがポイントになります。ナトリウム排出作用の高い降圧薬の代表がサイアザイド系利尿薬ですが、最近ではMRBやARNIなど、選択肢も増えています。高血圧の治療では複数の降圧薬を使うことがありますが、そのうちの1剤を利尿薬配合剤に切り替えるだけでも十分な降圧効果が期待できます。現在発売されている配合剤は利尿薬の用量を少量に設定しているため、尿酸値の上昇や耐糖能の低下といった副作用も出にくい一方で、食塩感受性が高い日本人では降圧効果に優れるほか、薬剤数を増やさず、服薬アドヒアランスの低下を防ぐこともできます。

また、高血圧の治療において減塩と薬物療法は相補の関係にあり、とくに食塩感受性が高い人では、薬物療法の効果を上げるためにも減塩の併用が効果的です。減塩を含めた生活習慣の修正が、高血圧にとっては非常に大事な「治療」であるということをもっと意識してもらえるような指導が必要だと思います。

高血圧患者さんへの減塩指導の実際

――高血圧患者さんへの生活指導ではどのような点が重要になるのでしょうか。

高血圧治療の「効果」は、血圧で確認することができますし、効果を実感できることで患者さんの治療への意欲も向上します。そのためには毎日の家庭血圧の測定が重要です。実際に毎日計測して記録するだけでも血圧が下がる患者さんはいますし、1986年から岩手県大迫町でスタートした一般住民を対象にした長期前向きコホート研究でも、家庭血圧の測定によって地域全体の血圧が低下し、脳卒中死亡率が低下しています※3 。

――減塩指導では具体的にどのようなお話をされるのでしょうか。

患者さんに減塩を意識してもらうために、当院では塩分チェックシート※4 を用いて自分の食習慣を評価してもらっています。どのような食材で摂り過ぎているのかを点数に置き換えて確認、指導することで、患者さんの意識が変わります。たとえば、独居で自炊をしない人であれば、コンビニエンスストアなどのお惣菜やお弁当の食塩相当量を確認したうえで、少ないものを選ぶ工夫ができるようになります。

献立を考えるときには出汁をきかせたもの、唐辛子、わさび、かんきつ類などの利用を勧めています。旬のものを使い、素材本来のうま味、風味を活かした調理をすることは、減塩だけでなく食材本来のおいしさを知ることになります。塩分は“ 食材の表面だけに薄く”がポイントです。素材を最初から塩・味噌・しょうゆで煮込まず、できるだけ調理の後半に加えるようにし、出汁はしっかり効かせます。舌が塩味を感じる部分に塩分があればよいので、食材のなかまで塩漬けにする必要はなく、出汁のうま味と表面の塩味で十分な満足感が得られます。

また、刺身や寿司を食べるときのしょうゆの使い方も工夫できるところです。シャリをどっぷりとしょうゆにつけるのが最悪で、食べる部分のネタの表面に、箸につけたしょうゆをまぶすだけでも十分に塩味を感じることができます。物足りないと感じた場合は、スプレー型のしょうゆ差しで同部分に塗布すれば、通常の1/10程度の量で同じ塩味を感じることができます。外来では患者さんだけでなく調理を担当される家族にもこうした具体的な指導を行っています。

――減塩を継続するためにはどのようなことがポイントになるのでしょうか。

当院がある尼崎市では自治体と医師会、薬剤師会、栄養士会、歯科医師会、協会けんぽなどが連携し、「ヘルスアップ尼崎・適塩化実行委員会」を組織して市民の方々に向けたさまざまな活動をしています。健康に関心のある高齢者だけでなく、子どもや子育て中の若い夫婦などにも関心を持ってもらい、「ええ塩梅」の塩加減を体感したり、適切な塩分量を知っていただいたりするための体感型のイベントなどを、市民まつりに合わせて「食育・適塩化フェア」として開催しています。薬剤師の先生方には中心的な役割を担っていただいています。

減塩と聞くだけで、水っぽくて不味そうと感じる方が多いのではないでしょうか。人の舌の感覚は、1か月1g未満の減塩であれば気づかないといわれていますので、いきなり6.0g/日を実施するのではなく、徐々に塩分を減らすような工夫をしていくことが継続のポイントだと思います。

薬剤師の役割

――高血圧は長期的な管理が重要になりますが、薬剤師にはどのような役割が求められるでしょうか。

薬剤師さんには、服薬指導の際に血圧を確認してもらうこと、家庭血圧の測定や記録の重要性についてもご指導をお願いしたいと思います。患者さんの血圧を確認したうえで、降圧目標を達成できていない場合はもちろんですが、過降圧で自覚症状が出ているような場合には、薬のことも含めてかかりつけ医師にフィードバックしてもらうことが、安全に治療を継続するうえでの重要なポイントになります。

――最後にメッセージをお願いします。

高血圧はすでに薬剤の種類も多く、医療サイドの満足度が高い疾患とされています。しかし、「薬も飲んでいるし、I(イチ)度高血圧程度であれば大丈夫でしょう」と考えて漫然とコントロール不良状態の治療を続けていると、ある日突然、脳心血管疾患を発症してしまいます。患者さんへの意識づけはもちろんですが、高血圧の診療に携わるすべての医療・ケアスタッフが降圧目標を達成することを意識して、多職種で連携しながら治療や指導にあたっていただきたいと思います。

また、高血圧治療では、健康診断などで高血圧を指摘されても受診していない人への対応が課題です。「健診の血圧基準が変わった」などと誤解されている方も見受けられます。調剤薬局にも血圧計を置いているところが増えたと思いますが、待ち時間に血圧を測っておられる患者さんへの声かけと正しい知識の普及は重要な取り組みだと思います。積極的な医療機関への受診勧奨を行い、降圧目標を達成されている方を励ましていただくことが、地域における脳心血管疾患の発症を防ぐことにつながります。

本記事は2024年10月に取材したものです。

循環器疾患の病態と治療「高血圧」の解説はこちら

<文献>

| ※1 |

厚生労働省:令和4年国民健康・栄養調査結果の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001296359.pdf (2024年11月8日閲覧) |

| ※2 |

日本高血圧学会:高血圧治療ガイドライン2019

https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf (2024年11月8日閲覧) |

| ※3 |

大迫研究 -THE OHASAMA STUDY-

https://ohasama-study.jp/ (2024年11月8日閲覧) |

| ※4 |

日本高血圧協会:ニュースレター会報28号

http://www.ketsuatsu.net/newsletter/jah_newsletter_28.pdf (2024年11月8日閲覧) |

勝谷医院 院長

勝谷 友宏 先生

1989年和歌山県立医科大学卒業。1993年大阪大学医学部大学院内科系博士課程修了。米国Stanford大学医学部Falk心臓血管研究所留学後、大阪大学医学部老年病医学講座、長寿科学振興財団特別研究員などを経て2009年1月大阪大学大学院医学研究科特任准教授、同年7月勝谷医院理事長、院長に就任、現在に至る。2019年より大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学招聘教授も務めている。日本高血圧学会専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医、大阪医科薬科大学教育教授、千里金蘭大学客員教授など。