降圧療法の進歩と耐糖能異常や脂質異常症の影響

脳血管障害については、1961年に開始された久山町研究をはじめとする疫学研究が進められており、脳梗塞や脳出血の患者数の推移やリスク因子など、さまざまなことがわかってきました。こうした疫学研究を役立てながら、多職種が連携して脳血管障害のリスクを管理していくことが、脳血管障害の発症や再発予防につながります。

――久山町研究からわかったこと、脳血管障害の推移について教えてください。

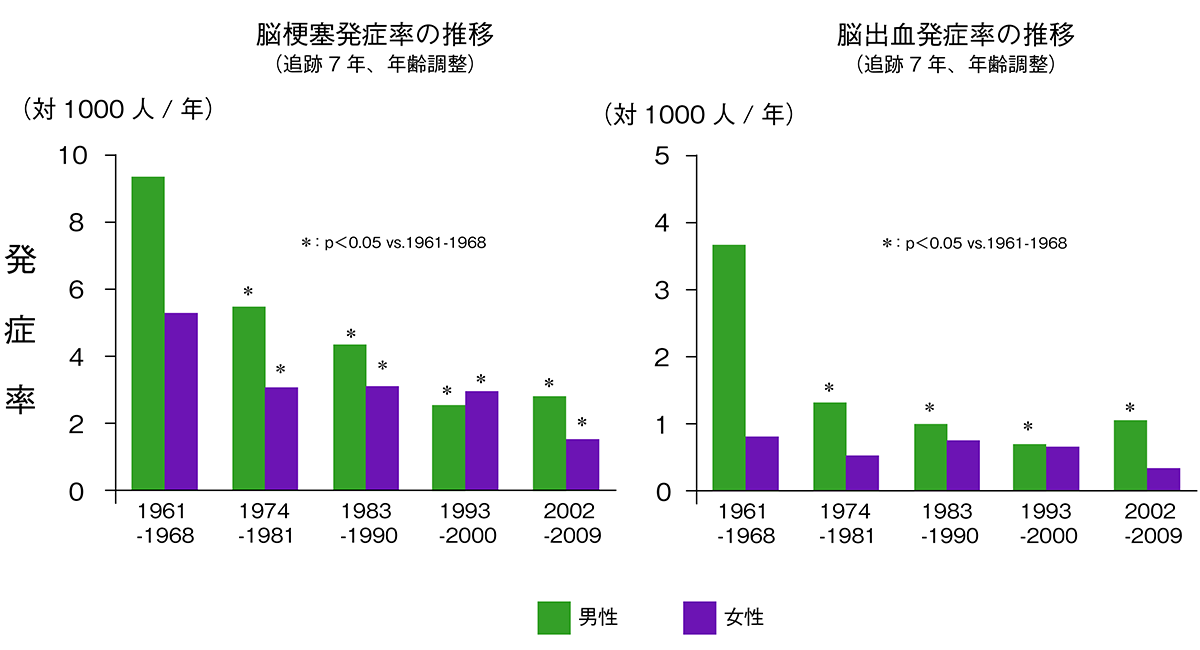

久山町研究は、40歳以上の住民を対象に、脳血管障害や虚血性心疾患などをはじめとする疾患の患者数の推移、リスク因子の解明などを調査、研究しているものです。久山町研究による脳梗塞や脳出血の発症率の推移をみると、降圧療法の進歩に伴って1970年代に入り減少に転じています(図1)※1) 。

図1 久山町研究による脳卒中(脳梗塞、脳出血)発症率の推移※1)

2002~2009年に男性の脳梗塞の発症率が微増となっているのは、高血圧の降圧療法による効果が耐糖能異常などの他のリスクと相殺されてしまっている可能性があります。また、脳出血の患者数も下げ止まりが起きている状況で、これは降圧療法により血圧コントロールが良好な患者さんが高血圧の人の1/4程度にとどまっていることの影響があると考えられます。治療を受けていても血圧コントロールが不良の患者さんや未治療の患者さんを減らすことが課題といえるでしょう。

また、高血圧患者さんの血圧値の年次推移には男女に大きな差はないものの、脳出血の発症率は、男性が有意に高くなっています。その要因としては飲酒習慣の有無が影響している可能性が高いと考えられるため、お酒の飲みすぎを控えるように指導することも重要です。

――2007年からは、福岡脳卒中データベース(FSR)の構築も進められていますが、この研究はどのような経緯で始まったのでしょうか。

FSRは日本人を対象にした脳血管障害のエビデンスが少ない状況を受け、病態分析や解明、治療の評価などにつなげることを目的として、久山町研究のノウハウを活かし、九州大学病院を含む急性期病院7施設で開始したものです。多くの情報が解析、分析され、医師が臨床で疑問に感じてきたことの解決につながることを期待しています。

2007~2019年までにFSRに新規登録された計17,704人の症例については、現在も追跡調査を行っています。FSRの症例登録は各施設に配置した臨床研究コーディネーター(CRC)が患者さんに丁寧に説明したうえで行っており、同意取得率が85%、追跡率も89%と高く、データの精度が高いのも特徴です。

禁煙による脳血管障害の予後への影響

――これまでにFSRを通じて明らかになったことのなかで、患者指導に役立つものを教えてください。

基礎疾患である生活習慣病のコントロールが悪いと脳梗塞の予後も不良になることがわかりました。たとえば高血圧の場合、発症時の血圧が高かったり、発症後7日間で血圧の日内変動が大きかったりすることが予後に影響します。また、入院時のHbA1cで発症1~2か月前の糖尿病の管理状態を調べると、やはりHbA1cが高い糖尿病患者さんほど脳血管障害発症後の予後が悪いといったこともわかってきました。慢性腎臓病(CKD)がある人も同様です。

――生活習慣病の管理以外にも予後不良になりやすい要因はあるのでしょうか。

喫煙は脳血管障害の独立したリスク因子ですが、予後にも影響することがわかりました。非喫煙者と、喫煙既往者、現喫煙者の3群で3か月後の機能予後をみると、現喫煙者では有意に予後不良でした。また、興味深い結果だったのが、喫煙既往者でも2年以上の禁煙で喫煙による予後への負の影響が消失していたということです。これはこれまでの喫煙年数とは関係がありませんでした。つまり、長年の喫煙既往者であっても、2年以上禁煙を続けることが予後の悪化を防ぐことにつながるということです。長年喫煙をしている患者さんにとっても、禁煙を始める動機づけになると思います。

また、FSRと国立環境研究所の共同研究で明らかになったのが、黄砂の曝露でとくにアテローム血栓性脳梗塞の発症率が有意に上昇するということです。これは、口や鼻から吸い込んだ黄砂が肺のなかでマクロファージに取り込まれ、炎症性のサイトカインの産生が促進されて動脈硬化性の病変が進行するためだと考えられます。服薬指導のなかでこうした生活に密着した情報も伝えてもらうことで患者さんの関心を高めることにつながるのではないでしょうか。

薬剤師によるくり返しの指導と情報のフィードバックに期待

――脳血管障害の発症や再発を防ぐための基礎疾患のコントロールではどのようなことが重要になるのでしょうか。

脳血管障害の原因となる生活習慣病のコントロールは、食事や運動といった生活習慣の改善が基本です。しかし、それだけで生活習慣病をコントロールするのは非常に難しいのが現状です。そこで重要となるのが薬物療法の継続です。最近では、複数の生活習慣病を持つ人も増えていますが、リスクの重複は脳血管障害のリスクをさらに高めますし、その状態が続けば予後不良のリスクにもなります。生活習慣病のコントロールには、医師だけでなく薬剤師さんの服薬管理・指導が重要であり、相互に連携して情報を共有することが大切だと考えています。

――先生が日ごろ患者さんの診療を行う際にはどのような指導を行っているのでしょうか。

たとえば高血圧がある患者さんの場合、血圧手帳を渡して1日2回血圧を測定してもらっています。家庭血圧の目標値は患者さんにとっては厳しい目標かもしれませんが、減塩や薬をきちんと服用してもらうことをくり返し説明しています。一方で減塩といっても若い世代と同居している患者さんではどうしても濃い味つけや脂質の多い献立になりやすいなど、臨床で患者さんをみていると指導内容の継続の難しさを感じることも少なくありません。患者さんの生活状況を聞き取り、たとえば間食がやめられないという場合には、間食に便利なお菓子などの購入自体を控え、そばに置かないことを提案するなど、具体的な方法を伝えるようにしています。また、日本脳卒中協会の「脳卒中予防十か条」は患者さんにもわかりやすく、指導にも役立っています。

また、患者指導をしていて感じることは、毎回のように同じような内容を伝えていても、初めて聞くような反応をする患者さんは決して珍しくないということです。発症直後は患者さんも指導を守ろうと努力されていますが、徐々に緩んできてしまい、発症前のような生活に戻ってしまうのでしょう。生活指導は、くり返し伝えていくことが重要だと思いますし、医師だけでなく薬剤師さんからもぜひ指導してもらえればと思います。

――最後に、メッセージをお願いいたします。

処方する薬について説明をしても、実際に患者さんが覚えているのは薬の色や形で、名前はわからないということが多く、患者さんが本当に薬のことを理解できているのか不安を感じることもあります。短い診療時間のなかではカバーしきれないこともありますし、脳梗塞患者さんの抗血小板薬のように、服薬の中断が大きなイベントのリスクとなる薬もありますので、薬剤師さんには丁寧な服薬指導、管理にあたってもらいたいと思います。

患者さんの生命を守るために、薬剤師さんが疑問に思ったことは医師に疑義照会していただきたいと思いますし、患者さんが薬剤師さんに話すことのなかには医師には伝えていない情報もありますので、ぜひ医師にフィードバックしていただければと思います。

本記事は2024年12月に取材したものです。

循環器疾患の病態と治療「脳血管障害」の解説はこちら

<文献>

| ※1) |

Hata J, Ninomiya T, Hirakawa Y, Nagata M, Mukai N, Gotoh S, Fukuhara M, Ikeda F, Shikata K, Yoshida D, Yonemoto K, Kamouchi M, Kitazono T, and Kiyohara Y: Secular trends in cardiovascular disease and its risk factors in Japanese: half-century data from

the Hisayama Study (1961-2009). Circulation, 128: 1198-1205, 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23902756/ (2024年12月23日閲覧) |

| ・ |

九州大学:久山町研究

https://www.hisayama.med.kyushu-u.ac.jp/ (2024年12月23日閲覧) |

| ・ |

九州大学:福岡脳卒中データベース研究

https://fsr.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/ (2024年12月23日閲覧) |

| ・ |

Kamouchi M, Matsuki T, Hata J, Ago T, Sambongi Y, Fukushima, Y, Sugimori, H. and Kitazono, T; FSR Investigators: Prestroke

glycemic control is associated with the functional outcome in acute ischemic stroke: the Fukuoka Stroke Registry. Stroke, 42, 2788-2794, 2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21817134/ (2024年12月23日閲覧) |

| ・ |

Kumai Y, Kamouchi M, Hata J, Ago T, Kitayama J, Nakane H, Sugimori H, Kitazono T; FSR Investigators: Proteinuria and clinical

outcomes after ischemic stroke. Neurology,78 (24): 1909-15, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22592359/ (2024年12月23日閲覧) |

| ・ |

Kamouchi M, Ueda K, Ago T, Nitta H, Kitazono T; FSR Investigators : Relationship between asian dust and ischemic stroke: a time-stratified case-crossover study. Stroke, 43(11), 3095-7, 2012.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22968465/ (2024年12月23日閲覧) |

九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学分野 教授

北園 孝成先生

1984年九州大学医学部卒業。1990年同大学大学院医学系研究科修了、米国アイオワ大学研究員、九州大学医学部第二内科助手を経て、2011年九州大学大学院医学研究院教授に就任。2019~2022年には医学研究院長を併任した。久山町研究ならびに脳卒中、糖尿病、慢性腎臓病等を対象にした疾患コホート研究を牽引。福岡県循環器病対策推進協議会副会長として循環器病対策に貢献している。日本脳卒中学会理事、日本内科学会評議員、日本老年医学会代議員など。専門分野は脳卒中。