高血圧パラドックスの解消に向けたガイドラインの改訂

2025年8月、6年ぶりに日本高血圧学会の「高血圧管理・治療ガイドライン2025」(以下、JSH2025)が改訂されました※1)。本ガイドラインでは、タイトルに「管理」が加わった通り、高血圧パラドックス*の解消に向けた取り組みの重要性が強調されています。

*高血圧パラドックス:治療を受けているにも関わらず、多くの患者さんが降圧目標に達していない状況

――今回改訂となったJSH2025では、どのような点が重視されているのでしょうか。

国内の高血圧患者さんの約6割が診療所を受診しており※2)、高血圧診療は地域の開業医が中心となっています。そのため、本ガイドラインは実地医家での使いやすさを重視したものとなっています。

現在、高血圧診療における課題のひとつに、治療を受けている患者さんの降圧目標が達成できていない点があげられます。高所得国12か国(オーストラリア、カナダ、フィンランド、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、ニュージーランド、韓国、スペイン、イギリス、アメリカ)の高血圧管理状況をみると、日本は最下位のアイルランドに次いで血圧コントロール不良となっています※3)。同じアジアの国で見ても、韓国の高血圧のコントロール率が男性で46%、女性で53%であるのに対し、日本では男性で24%、女性で29%にとどまっています※3)。

治療を受けているにもかかわらず血圧コントロール不良な人が多いのは、患者さんだけでなく医療従事者側の課題も多いといえるでしょう。

降圧目標と降圧薬の使い方

――JSH2025における降圧目標について教えてください

ガイドラインでは患者さんの条件ごとに降圧目標が設定されていますが、基本は診察室血圧130/80mmHg未満、家庭血圧125/75mmHgです。この降圧目標に達していないにもかかわらず漫然と同じ処方が継続されている状況を変えていかなくてはなりません。高血圧診療で最も重要なのは「血圧を下げる」ことだということを医療従事者が意識して診療、指導にあたる必要があります。

――降圧薬の使い方ではどこがポイントになるのでしょうか。

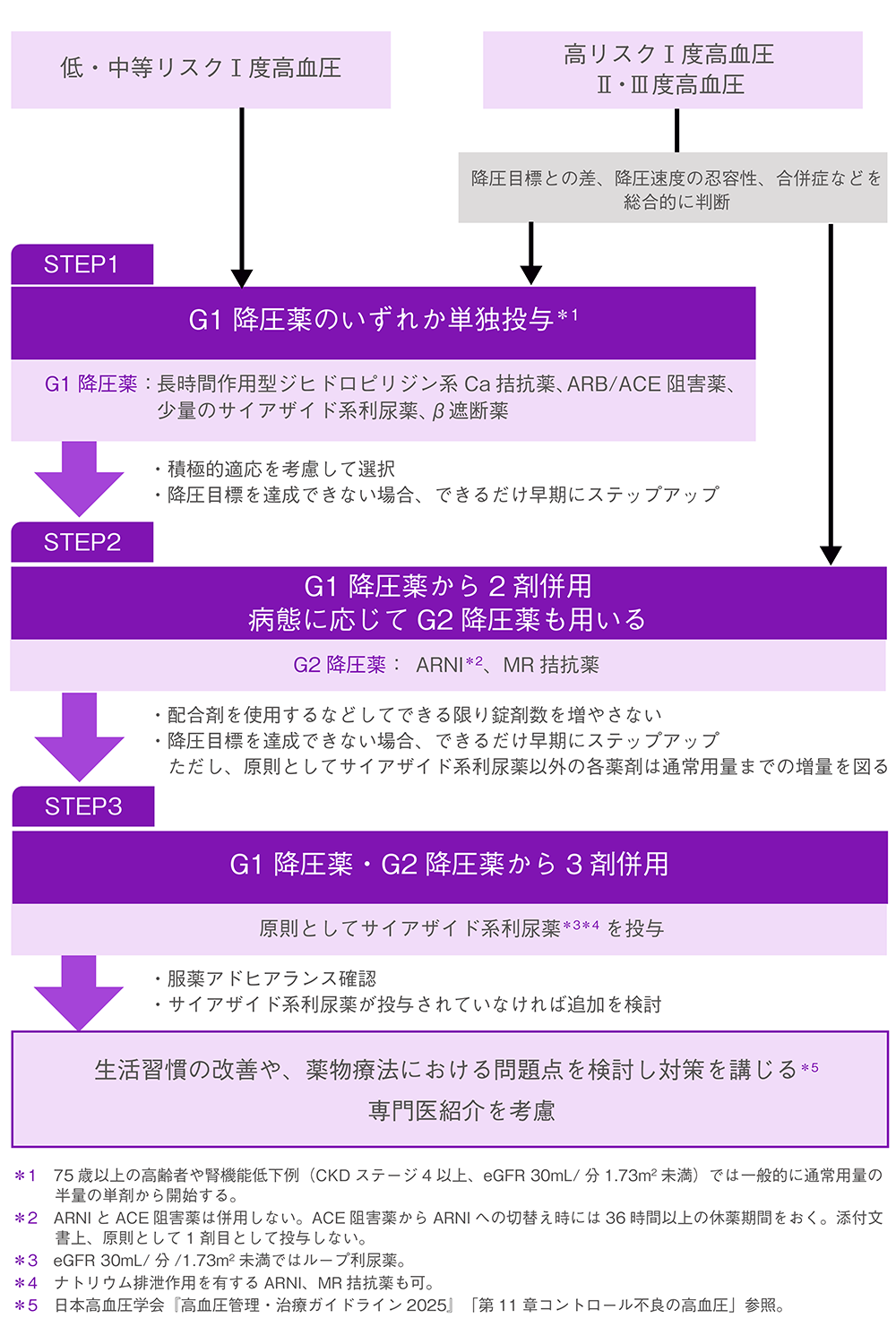

本ガイドラインでは降圧薬を3つのグループに分類し、STEP1から3までの流れで追加、変更を行うことが示されています(図1・表1)。

図1 高血圧に対する降圧薬治療STEP:降圧目標を達成するための降圧薬の使い方

【出典】日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会編︓「高血圧管理・治療ガイドライン2025」ライフサイエンス出版、p97、図8-1より改変

| グループ | 降圧薬 | 特徴 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| G1 | a |

・長時間作用型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬

・RA系阻害薬(ARB、ACE阻害薬) |

・主要降圧薬

・降圧薬治療STEP*1から病態に応じて選択する ・高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスを有する |

a | ・忍容性に優れる |

| b |

・少量のサイアザイド系利尿薬*2

・β遮断薬(ビソプロロール、カルベジロールなど) |

b | ・現状、本来投与されるべき病態への使用率が低く、積極的な投与が望まれる | ||

| G2 |

・アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)

・MR拮抗薬 |

・降圧薬治療STEP2、STEP3*1で病態に応じて選択する

・高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスはない |

|||

| G3 |

・α遮断薬

・ヒドララジン ・中枢性交感神経抑制薬 など |

・治療抵抗性高血圧や特殊な病態に用いる | |||

*1 「図1 高血圧に対する降圧薬治療STEP:降圧目標を達成するための降圧薬の使い方」参照

*2 トリクロルメチアジド0.5~1mg、ヒドロクロロチアジド6.25~12.5mg、インダパミド0.5~1mg相当

【出典】日本高血圧学会高血圧管理・治療ガイドライン委員会編︓「高血圧管理・治療ガイドライン2025」ライフサイエンス出版、p95、表8-2より改変

積極的適応がない高血圧の場合、治療はG1a(Ca拮抗薬やACE阻害薬、ARB)、G1b(サイアザイド系利尿薬やβ遮断薬)のなかから、単剤で開始します(STEP1)。今回の改訂でポイントとなっているのが、STEP1の選択肢としてサイアザイド系利尿薬とβ遮断薬が示されたことです。グループはG1aとG1bに分かれていますが、このなかでの優先順位はなく、食塩感受性の高い患者さんには少量のサイアザイド系利尿薬単剤から開始するなど、個々の患者さんの病態に応じて選択します。

高血圧の薬物療法は、Ca拮抗薬やRAS系阻害薬から開始するのが一般的で、それ自体に変更はありません。しかし、それだけでは十分に血圧が下がりきらない患者さんがいるのが現状です。今回G1bに位置付けられたサイアザイド系利尿薬やβ遮断薬は、積極的適応がある患者さんに対しても使用頻度が少なく、それが降圧目標未達の患者さんが多い原因のひとつと考えられます。この2剤がG1に位置付けられたことで、食塩感受性の高い高血圧患者さんなどへ積極的に使われるようになることを期待しています。

――薬剤師が服薬指導を行う際にはどのような点に注意が必要になるのでしょうか。

使用する薬剤は患者さんの病態によって主治医が判断しますが、その結果血圧がきちんと下がっているかどうかが重要です。なかには併用薬が増えることを不安に感じる患者さんもいますが、少量でも併用することによって降圧効果が期待できること、服薬の継続と並行して生活習慣の見直しを行い、血圧が下がれば薬を減らせる可能性があることなどを丁寧に伝えてもらいたいと思います。また、患者さんの服薬状況を聞き取り、薬の種類が増えたことで服薬アドヒアランスの低下が懸念される場合には、配合薬への切り替えを医師に提案してもらいたいと思います。

――血圧管理の指導ではどのような点を重視すればよいのでしょうか。

薬物療法の効果をみるうえでも患者さんにはきちんと家庭で血圧を測定してもらう必要があります。血圧は記録して持参してもらい、降圧目標が継続的に達成できているかどうかを確認してください。記録する方法は手書きの血圧手帳だけでなくアプリのほうが使いやすいという患者さんもいます。患者さんの生活状況を聞き取り、習慣化しやすい方法を提案してもらえればと思います。家庭血圧測定の励行と血圧手帳への記録、塩分チェックシートの活用などが指導のポイントになります。

血圧で重視して欲しいのが早朝高血圧です。現在日本高血圧学会で「早朝高血圧徹底制圧宣言2025」という取り組みを実施していますが※4)、早朝高血圧は循環器疾患の発症リスクと関連が強いことがわかっています※5)。患者さんに対しては「なぜ早朝高血圧が問題なのか」を丁寧に説明し、日中の血圧は130/80mmHg未満であっても、早朝高血圧がそれよりも高い状態が続くのであれば、かかりつけ医に相談するように指導してください。

患者指導に活かす尿ナトリウム/カリウム比

――本ガイドラインでは尿ナトリウム/カリウム比の目標が含まれましたが、患者さんへの指導ではどのように役立てればよいのでしょうか。

本ガイドラインでは、生活指導に役立つ項目として、尿ナトリウム/カリウム比の低下目標が示されています。食事から摂取したナトリウムは約90%、カリウムは70~80%が尿中に排泄されるため※6)、尿ナトリウム/カリウム比(至適目標2未満、実現可能目標4未満)には前日の食事内容が反映されます。日本高血圧学会の尿ナトリウム/カリウム比(尿ナトカリ比)ワーキンググループコンセンサスステートメントでは、週4日以上、異なる時間帯に採取した尿ナトリウムとカリウムの測定値から算出した平均値で尿ナトリウム/カリウム比を評価することを推奨しています※7)。

尿ナトリウム/カリウム比は、費用が安価で測定も簡便なことから外来でできる検査として有用で、食塩感受性が高い患者さんに対する治療方針の決定に役立ちます。患者さんへの生活指導において、尿ナトリウム/カリウム比が高ければ前日の食事内容を聞き取り、減塩のポイントを説明してください。

血圧と食塩感受性の関係に着目した高血圧治療と減塩・適塩指導のポイントはこちら

――高血圧診療において保険薬局の薬剤師にはどのような役割を期待していますか。

保険薬局にはさまざまな疾患の患者さんが訪れます。高血圧の患者さんに対する服薬指導はもちろんですが、ほかの疾患の調剤を目的に来局する患者さんに対しても血圧管理の重要性を伝えてもらうことが重要だと考えています。また、血圧が高めで未治療の患者さんには、治療の重要性の啓発や医療機関の受診勧奨をしてもらいたいと思います。未治療の患者さんを拾い上げてかかりつけ医のもとで治療を継続するという循環をつくるうえで、保険薬局の役割は大きいと考えています。

また、地域で健康関連のイベントを開催して血圧管理に関心を持ってもらうといった取り組みや、患者さんからの健康に関する相談に真摯に対応するなど、日々の取り組みが未治療の患者さんの早期受診、治療継続につながると思います。

高血圧の治療を受けている患者さんに対しては、1人でも多く降圧目標を達成・維持できるように、医師だけでなく薬剤師も一緒に患者さんの血圧を管理する意識で取り組んで欲しいと思います。服薬指導だけでなく、患者さんが血圧測定や記録を継続して降圧目標を達成できている場合には、薬剤師からの励ましや称賛の言葉が患者さんの治療へのモチベーションになると思います。

本記事は2025年6月に取材したものです。

循環器疾患の病態と治療「高血圧」の解説はこちら

<文献>

| ※1) | 日本高血圧学会:高血圧管理・治療ガイドライン2025.ライフサイエンス出版,2025. |

| ※2) |

Waki T, et al.: Prevalence of hypertensive diseases and treated hypertensive patients in Japan: A nationwide administrative claims database study. Hypertens Res, 45(7): 1123-1133, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681039/ (2025年9月8日閲覧) |

| ※3) |

NCD Risk Factor Collaboration: Long-term and recent trends in hypertension awareness, treatment, and control in 12 high-income countries: an analysis of 123 nationally representative surveys. Lancet, 394(10199): 639-651, 2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31327564/ (2025年9月8日閲覧) |

| ※4) |

日本高血圧学会:早朝高血圧徹底制圧宣言2025.

https://www.jpnsh.jp/files/cms/816_1.pdf (2025年9月8日閲覧) |

| ※5) |

Kario K, et al.: Morning Home Blood Pressure Is a Strong Predictor of Coronary Artery Disease: The HONEST Study. J Am Coll Cardiol, 67(13) :1519-1527, 2016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27150682/ (2025年9月8日閲覧) |

| ※6) |

Holbrook JT, Patterson KY, Bodner JE, et al. : Sodium and potassium intake and balance in adults consuming self-selected diets. Am J Clin Nutr. 40: 786-93, 1984. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6486085/ (2025年9月8日閲覧) |

| ※7) |

Takashi Hisamatsu, et al. Practical use and target value of urine sodium-to-potassium ratio in assessment of hypertension risk for Japanese: Consensus Statement by the Japanese Society of Hypertension Working Group on Urine Sodium-to-Potassium Ratio. Hypertension Research, 47, 3288–3302. 2024. https://www.nature.com/articles/s41440-024-01861-x (2025年9月8日閲覧) |

| ・ |

日本高血圧学会:尿ナトリウム/カリウム比(尿ナトカリ比)ワーキンググループコンセンサスステートメントの発表について

https://www.jpnsh.jp/data/pressrelease_241008.pdf (2025年9月8日閲覧) |

勝谷医院 院長

勝谷 友宏 先生

1989年和歌山県立医科大学卒業。1993年大阪大学医学部大学院内科系博士課程修了。米国Stanford大学医学部Falk心臓血管研究所留学後、大阪大学医学部老年病医学講座、長寿科学振興財団特別研究員などを経て2009年1月大阪大学大学院医学研究科特任准教授、同年7月勝谷医院理事長、院長に就任、現在に至る。2019年より大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学招聘教授も務めている。日本高血圧学会専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医、大阪医科薬科大学教育教授、千里金蘭大学客員教授など。