静脈血栓塞栓症と肺高血圧症のガイドラインを統合

日本循環器学会と日本肺高血圧・肺循環学会は、2025年3月に「2025年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」(以下、本ガイドライン)を発表しました。2017年以来の改訂となった本ガイドラインは、静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)と肺高血圧症(pulmonary hypertension:PH)の2つのガイドライン、2014年に発表されていた「慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートメント」の3つを統合したものとなっています。

――今回のガイドラインの改訂で静脈血栓塞栓症領域と肺高血圧症領域を統合した背景について教えてください。

肺高血圧症のなかには一部静脈血栓塞栓症から連続する病態があります。そのため、各領域のガイドラインの重複をなくし、急性期だけでなく慢性期への移行も含めた包括的な指針とすることを目的にガイドラインを統合しました。

今回改訂となったガイドラインは、各疾患の病態などの教科書的な記述を大幅に減らし、診療や治療のガイドラインとして活用できるものを意識して策定された点も特徴です。

――静脈血栓塞栓症と肺高血圧症の関連性、共通点について教えてください。

静脈血栓塞栓症は、静脈に血栓が詰まることが原因で発症します。肺高血圧症は原因によって5つの群に分類されますが、このうち慢性血栓塞栓性肺高血圧症(chronic thromboembolic pulmonary hypertension:CTEPH)は、肺動脈に血栓が詰まることが原因です。両者とも原因となるのが血栓であり、急性の肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTE)は、一部慢性期に移行して慢性血栓塞栓性肺高血圧症を引き起こすことがあります。慢性血栓塞栓性肺高血圧症は国の指定難病で発症頻度は決して高くありませんが、肺高血圧症のなかではメジャーな病態です。

また、急性期の深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)の後遺症として、慢性的な静脈うっ滞、静脈性潰瘍などが生じることもあります。これを血栓後症候群(post-thrombosis syndrome:PTS)といいます。

静脈血栓塞栓症や慢性血栓塞栓性肺高血圧症、血栓後症候群は抗凝固療法が治療および発症抑制の選択肢となる点も共通しています。深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症である静脈血栓塞栓症や慢性血栓塞栓性肺高血圧症は、無症状からショックに至る重症例まで病態の幅が広いのが特徴であるため、初期治療も重症度に応じて行います。また、改訂前のガイドラインでは、抗凝固療法の治療期間の評価がわかりにくいという声も聞かれていました。今回の改訂では多くのエビデンスが集積されたことにより、病態や再発リスク、出血リスクをふまえた抗凝固療法の継続期間が明確に示されています。

――慢性期への移行を含めたガイドラインとなった背景について教えてください。

急性肺血栓塞栓症の治療後、一時的に症状が改善しても注意深くみていく必要があるということです。症状が改善すると、徐々に息苦しさなどの症状が出てきても肺炎、喘息などの呼吸器疾患や年齢による体力の低下などと考え、見逃されてしまうことがあります。これが診断の遅れを招く原因のひとつです。そのため、急性肺血栓塞栓症の既往歴がある患者さんの場合には、慢性期への移行を常に念頭に置いて診断することが重要です。

また、深部静脈血栓症治療後、脚の腫れが治っても徐々に変色が進んで潰瘍ができた場合には血栓後症候群の可能性を疑う必要があります。急性期から慢性期までの病態と、それに対する治療を1つのガイドラインにまとめることで、静脈血栓塞栓症からの慢性血栓塞栓性肺高血圧症や深部静脈血栓症からの血栓後症候群を見逃さないというメッセージが込められているといえるでしょう。

抗凝固療法の治療期間を決めるリスク評価

――静脈血栓塞栓症の治療についてはどのような点がポイントになるのでしょうか。

静脈血栓塞栓症の再発予防を目的に行う抗凝固療法は、治療期間が重要となります。その判断基準となるのが再発リスクと出血リスクです。

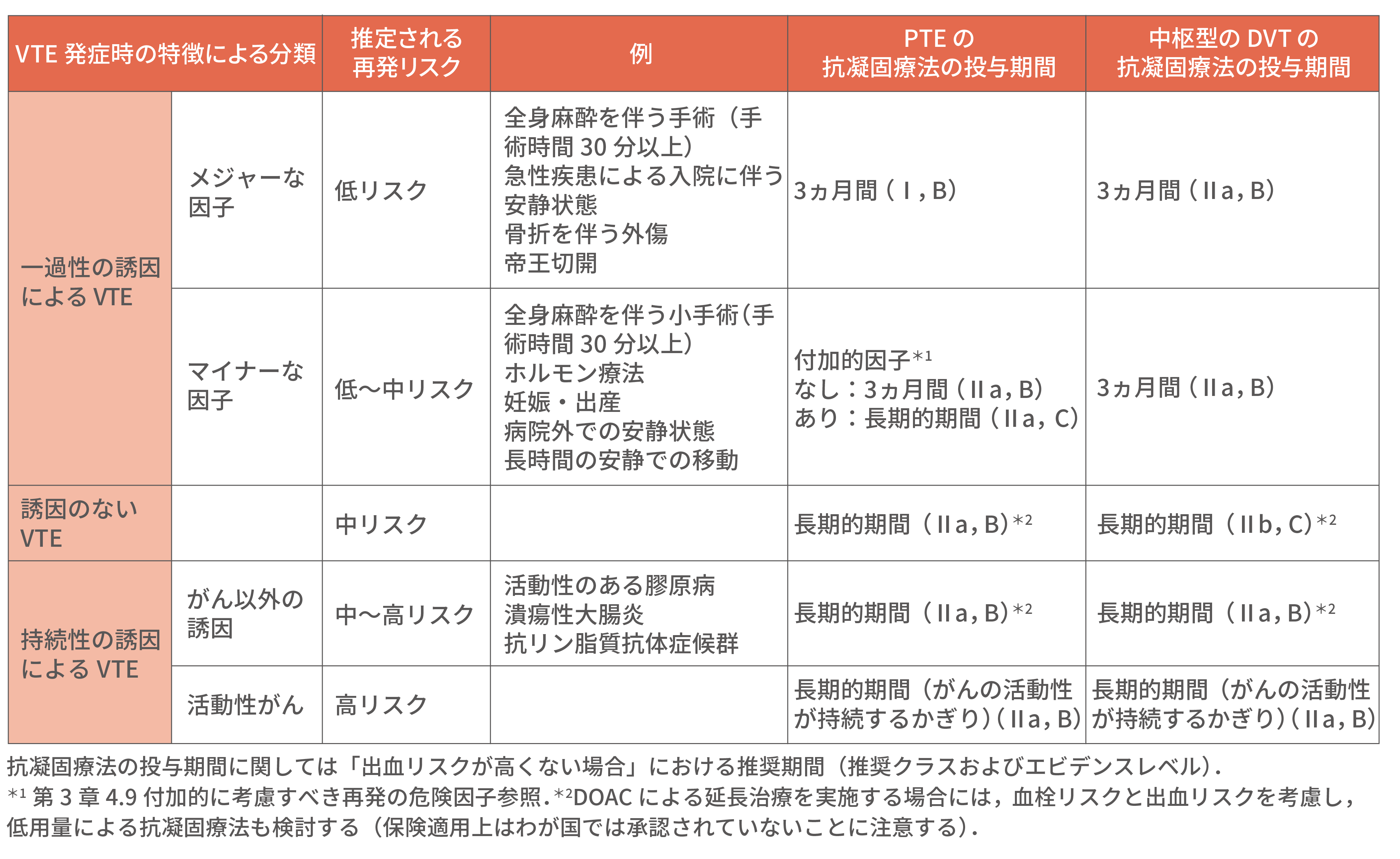

再発リスクの評価は、発症時の誘因によって「一過性の誘因」「誘因のないもの」「持続性の誘因」に大きくわかれます。今回のガイドライン改訂で一過性の誘因と持続性の誘因がさらに細分化され、一過性の誘因にはメジャーな因子とマイナーな因子が、持続性の誘因にはがんを除く誘因と活動性がんの項目が追加されました。

たとえば、一過性の誘因のメジャーな因子に全身麻酔を伴う30分以上の大手術があります。しかし、この患者さんに手術以外の誘因がなければ、手術終了後に誘因は消失するため低リスクとなります。一方、持続性の誘因である活動性がんの患者さんは再発リスクが高いため、出血リスクが許容されるのであれば、がんの活動性が持続する限り抗凝固療法を継続することが推奨されます。

再発予防のみを考えれば抗凝固療法の継続は理想ですが、抗凝固療法には出血リスクもあります。当然、出血リスクのほうが高い状態で抗凝固療法は継続できません。患者さんの病態に合わせて再発リスクと出血リスクのバランスをみながら、血栓症のリスクが高ければ抗凝固療法を継続する、血栓症のリスクが低くなったり、出血リスクが高くなったりした場合には、抗凝固療法を中止するという判断が求められるわけです。静脈血栓塞栓症の患者さんに漫然と抗凝固療法を継続するのではなく、リスクの変化に応じてその都度判断することの重要性、およびその判断基準が今回のガイドラインでより明確に示されました(表1)。

表1 誘因を基にしたVTE再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間

※()内はガイドラインの推奨度

*1 参照文献は出典を確認

【出典】日本循環器学会/日本肺高血圧・肺循環学会:2025年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf (2025年10月3日閲覧)

――外来での治療は抗凝固療法以外どのような選択肢があるのでしょうか。

同じ静脈血栓塞栓症でも肺血栓塞栓症と深部静脈血栓症では重症度が異なり、さらに深部静脈血栓症では中枢型と末梢型によっても重症度は違います。一般的に肺血栓塞栓症を発症した人は肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症の既往歴がある人は深部静脈血栓症を再発することが多いといわれています。

末梢型深部静脈血栓症は偶然発見される無症候性のものも多く、この場合には弾性ストッキングなどの理学療法を選択したうえで経過をみます。1週間程度経過をみて再検査で問題がなければ中枢型への進展の恐れはないことがわかっています。末梢型でも症状の重い患者さんや中枢型に進展するリスクが高い場合、再発リスクの高い患者さん、たとえば活動性のがんを持った患者さんなどでは、抗凝固療法を行うメリットがあります。しかし、末梢型で悪化のリスクがない患者さんは、出血リスクによるデメリットが大きくなるため、抗凝固療法は行いません。

改訂前のガイドラインでは、深部静脈血栓症の患者さんに対する画一的な弾性ストッキングの着用は推奨されていませんでした。しかし、“画一的に使用しない”という用語が誤解を招き、専門医以外に正しく情報が伝わっておらず、必要な患者さんに弾性ストッキングが使われていなかったケースもあったと聞いています。今回のガイドラインでは基本的に全例、症状が消失するまではできるだけ弾性ストッキングを着用することを推奨しており、それが血栓後症候群の予防につながる点も記載されています。

静脈血栓塞栓症の抗凝固療法における服薬指導のポイント

――静脈血栓塞栓症で抗凝固療法を受ける患者さんに対する服薬指導のポイントを教えてください。

抗凝固療法の服薬管理では処方監査のほか、出血の合併症が起きたときには医療機関や保険薬局に相談してもらうように指導することが重要です。

また、静脈血栓塞栓症でDOACのリバーロキサバンやアピキサバンを処方されている患者さんは、常用の2倍量で初期治療を開始する点も薬剤師が押さえておかなければならないポイントです。薬剤によって初期治療の期間が異なること、初期治療後の維持治療は再発リスクや出血リスクによって治療期間が変わることを理解したうえで服薬指導を行っていただくとありがたいです。

静脈血栓塞栓症と同様にDOACを長期服用する疾患に心房細動があります。DOACを処方される患者さんは心房細動のほうが多いため、薬剤師は心房細動での用量・用法と異なる処方箋を受け取ったときに疑問を持つことがあるかもしれません。その場合は静脈血栓塞栓症の可能性を考え、患者さんに疾患名を確認してください。

また、静脈血栓塞栓症発症時の誘因が解消されているにもかかわらず、3か月以上DOACが処方され続けるケースがあります。付加的因子などによる継続であれば問題ありませんが、なかには漫然と処方が継続されていることもあります。患者さんに治療期間について医師からどのような説明を受けているのかを確認し、必要に応じて医師への相談を勧めましょう。患者さんに病識、薬識を持ってもらうことも大切です。

――そのほかに薬剤師から患者さんにアドバイスできることがあれば教えてください。

肺血栓塞栓症から慢性血栓塞栓性肺高血圧症への移行を完全に防ぐ方法はありませんが、静脈血栓塞栓症の既往歴がある患者さんに対しては息苦しさなどの症状を見過ごさず、医療機関を受診して早期発見に努めてもらうよう指導してください。また、深部静脈血栓症からの血栓後症候群は、弾性ストッキングの着用がリスク低減や足の腫れ、痛みの軽減につながることがわかっています。近年は保険薬局で弾性ストッキングを取り扱い、薬剤師が日本静脈学会の弾性ストッキング・圧迫療法コンダクターの資格を取得して相談・指導にあたるケースも増えていると聞いています。今回改訂となったガイドラインを通じて、静脈血栓塞栓症や肺高血圧症治療への理解を深めていただき、薬物療法の指導だけでなく、静脈血栓塞栓症の予防・治療に関心を持って取り組む医療従事者が増えることを期待しています。

本記事は2025年8月に取材したものです。

循環器疾患の病態と治療「静脈血栓塞栓症」の解説はこちら

<文献>

| ・ |

日本循環器学会/日本肺高血圧・肺循環学会:2025年改訂版 肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf (2025年10月3日閲覧) |

並木クリニック

孟 真 先生

1984年群馬大学医学部卒業。横須賀米軍海軍病院、横浜市立大学医学部外科治療学教室、カリフォルニア大学サンディエゴ校留学などを経て、2002年横浜南共済病院循環器センター勤務、翌2003年より同院心臓血管外科部長、2018年より同院院長補佐・循環器センター長を兼務。横浜市立大学医学部臨床教授。2024年より並木クリニック勤務、横浜市立大学客員教授、横浜南共済病院心臓血管外科顧問。心臓血管外科認定機構心臓血管外科専門医・指導医、日本外科学会外科専門医・指導医、下肢静脈瘤血管内治療医・指導医、大動脈ステントフラフト指導医、日本血管外科学会血管内治療医、日本フットケア学会フットケア認定師。